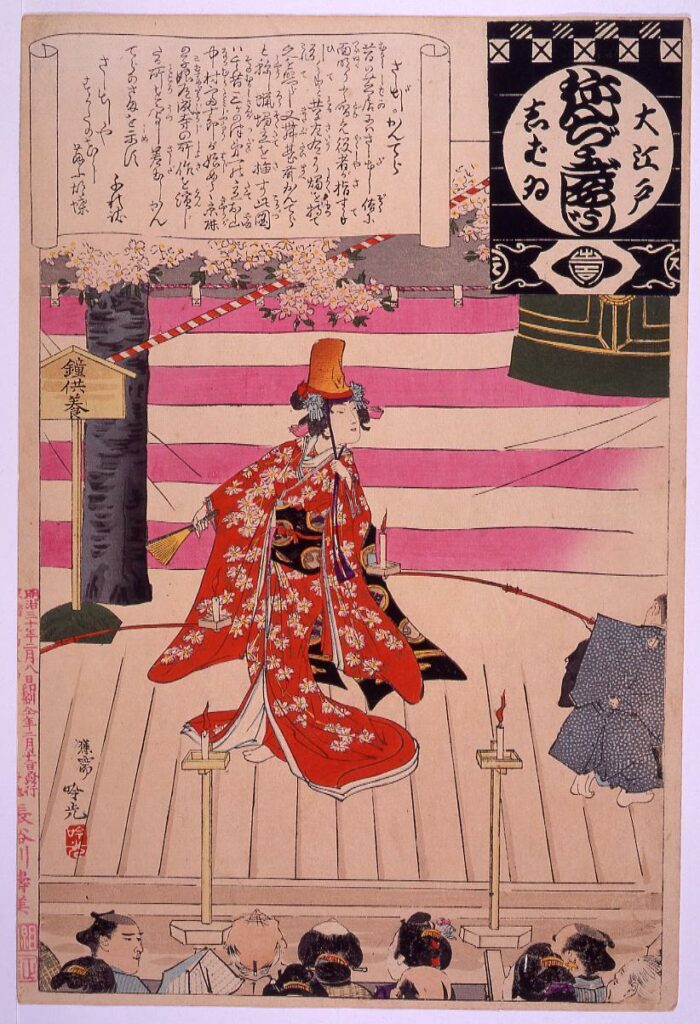

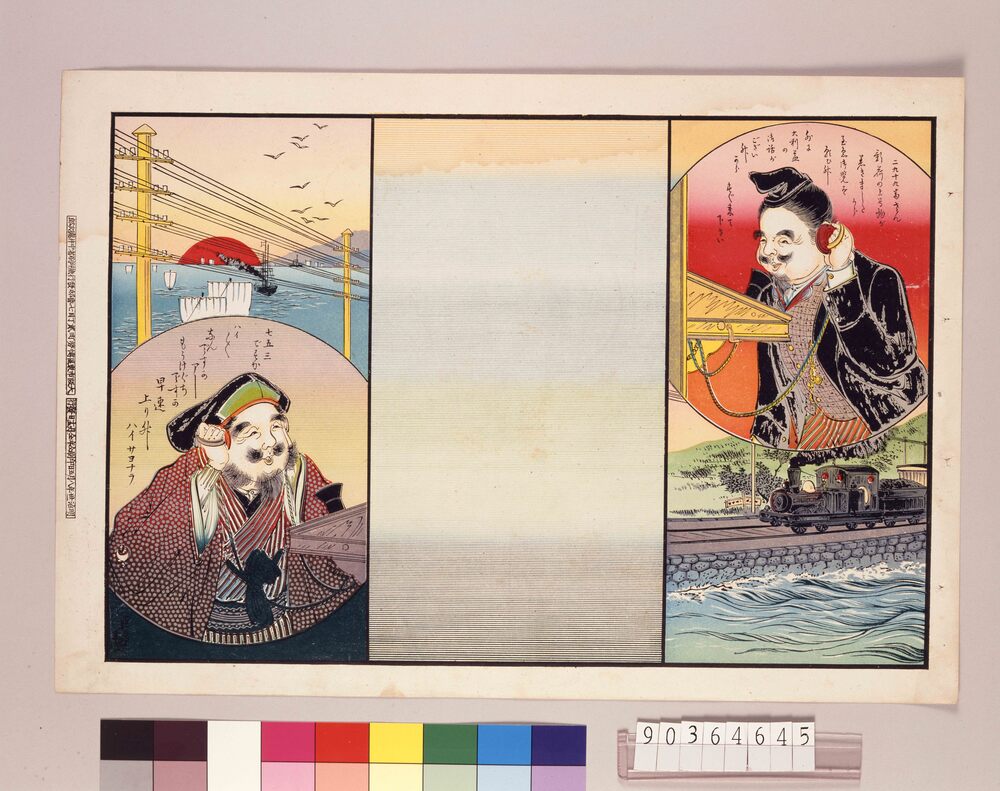

大江戸しばいねんぢうぎやうじ さし出しかんてら Annual Events of Theaters in Great Edo: Lit by Lanterns

鳥居清貞,安達吟光/画 Torii Kiyosada , Adachi Ginko

江戸歌舞伎の1年は、毎年11月から始まった。各劇場でこの年に出演する俳優を決め、その顔ぶれをお披露目する11月の顔見世は、最も重大な興行であった。芝居小屋には、座紋を描いた大提灯が「大入」の看板の両側につり下げられ、軒には小型の吊提灯が数百個も飾りたてられた。

ところが、意外にも舞台は暗かった。明治期になるまで、舞台照明は自然光が頼りだった。そもそも、芝居自体、朝から始まり、夕方に終わっていた。これは火事を防ぐためだったが、顔見世興行の際は夜明け前から始まるため、舞台照明は不可欠だった。こうした場合には、奉行所に使用許可願を申請すれば、灯火具の使用は可能だった。

芝居のなかで用いられる独特な灯火具がある。この錦絵で演者の左右から後見が差し出しているのが「さし出しかんてら」。二段になった長い柄の先に、ろうそくを立てる枡形の燭台がついたもので、大事な場面でさっと伸ばし、役者の顔だけを明るく照らし出す。今でいうスポットライトであった。四代目市川団蔵が、自分の顔をよく見せるために考案したとも伝えられる。現代の歌舞伎でも演出のひとつとして用いられている。

- 所蔵館

- 江戸東京博物館

- 資料名

- 大江戸しばいねんぢうぎやうじ さし出しかんてら

- 資料番号

- 91970058

- 種別

- 錦絵

- 作者(文書は差出人)

- 鳥居清貞,安達吟光/画

- 発行所(文書は宛先)

- 長谷川寿美/版

- 年代

- 明治後期 明治30年 1897 19世紀

- 員数

- 1枚

- 備考

- 91220155,91970048~91970073大江戸しばいねんぢうぎやうじ 全揃

- 江戸博デジタルアーカイブズ

- https://www.edohakuarchives.jp/detail-7843.html

江戸東京博物館のその他の収蔵品 (122294)

文化財調査写真 三輪大社

永江維章/編輯撮影

江戸東京博物館

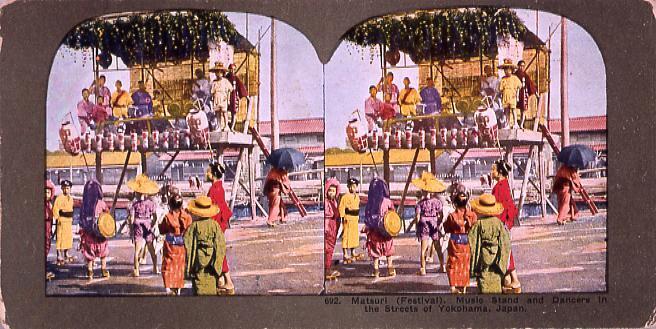

Matsuri(Festival).Music StandAnd Dancers in the Streets of Yokohama,Japan.692

江戸東京博物館

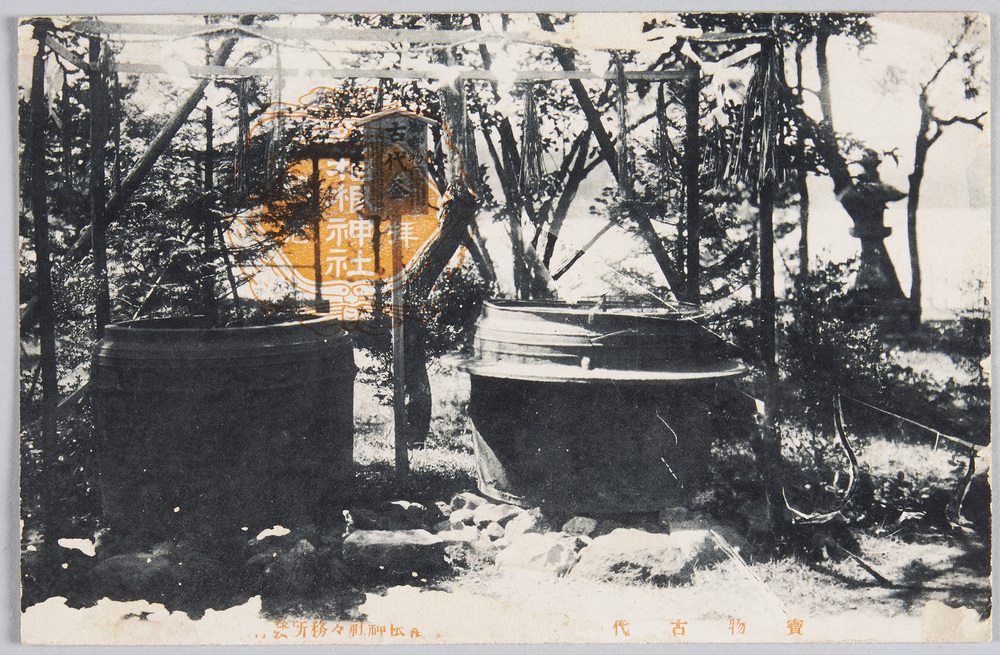

宝物古代釜

江戸東京博物館

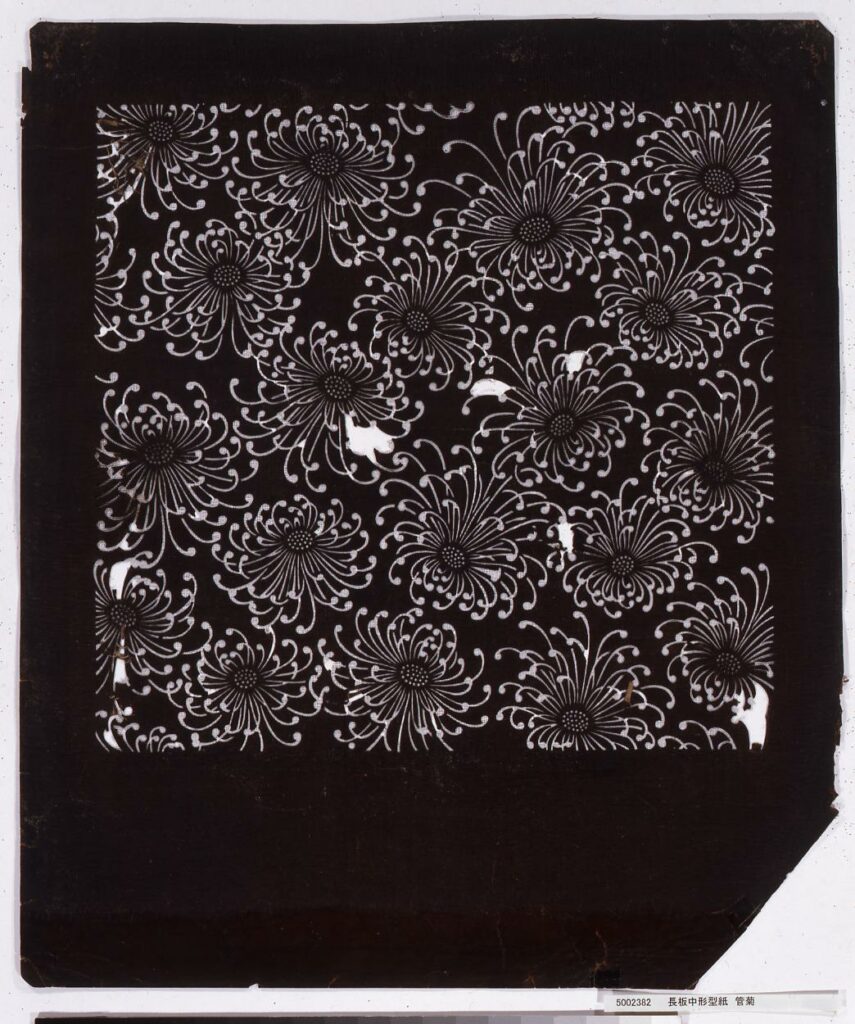

長板中形型紙 管菊

江戸東京博物館

引札 ガワーベル戎大黒図

江戸東京博物館

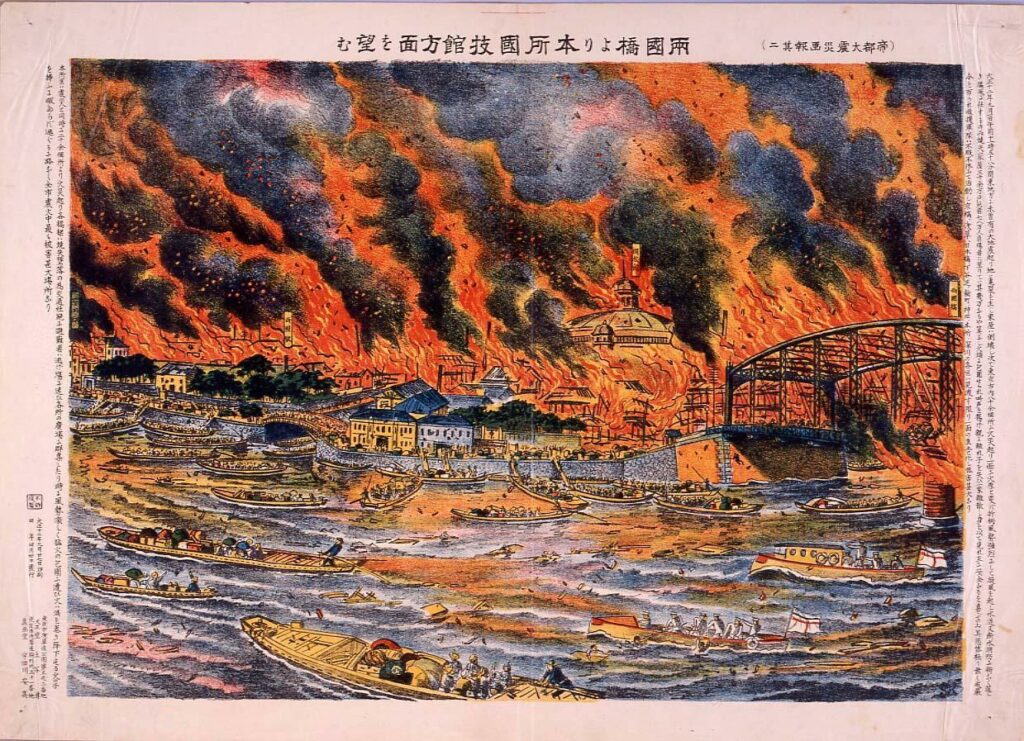

両国橋より本所国技館方面を望む

江戸東京博物館

セルロイド人形 踊り子風

江戸東京博物館

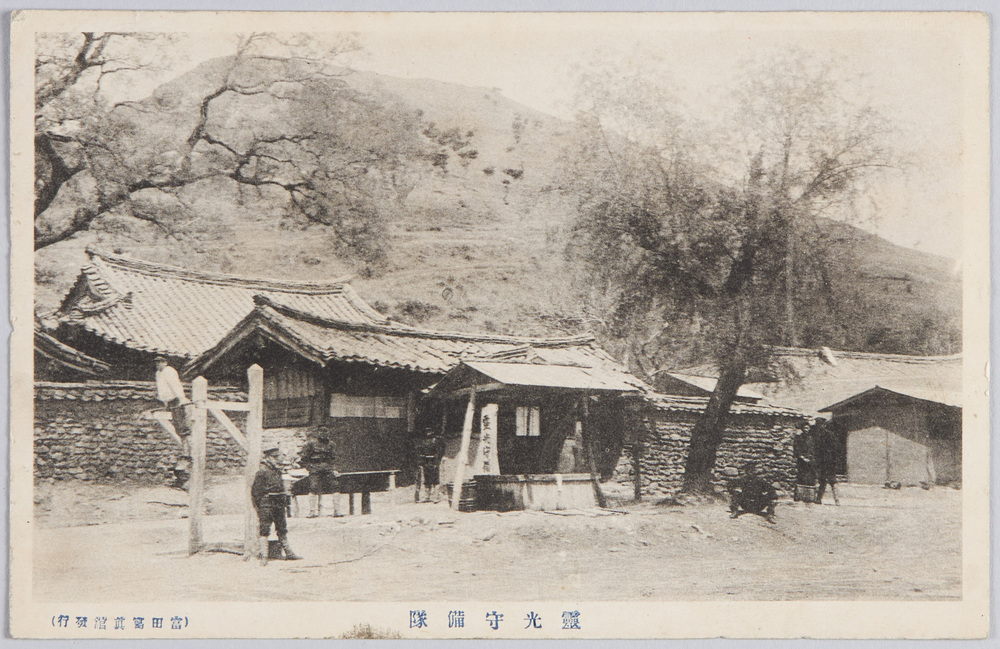

霊光守備隊

江戸東京博物館

領収証一括

戸長近藤官蔵他/作成

江戸東京博物館

松方正義より永井久一郎(荷風の父)への書翰

松方正義/発信

江戸東京博物館

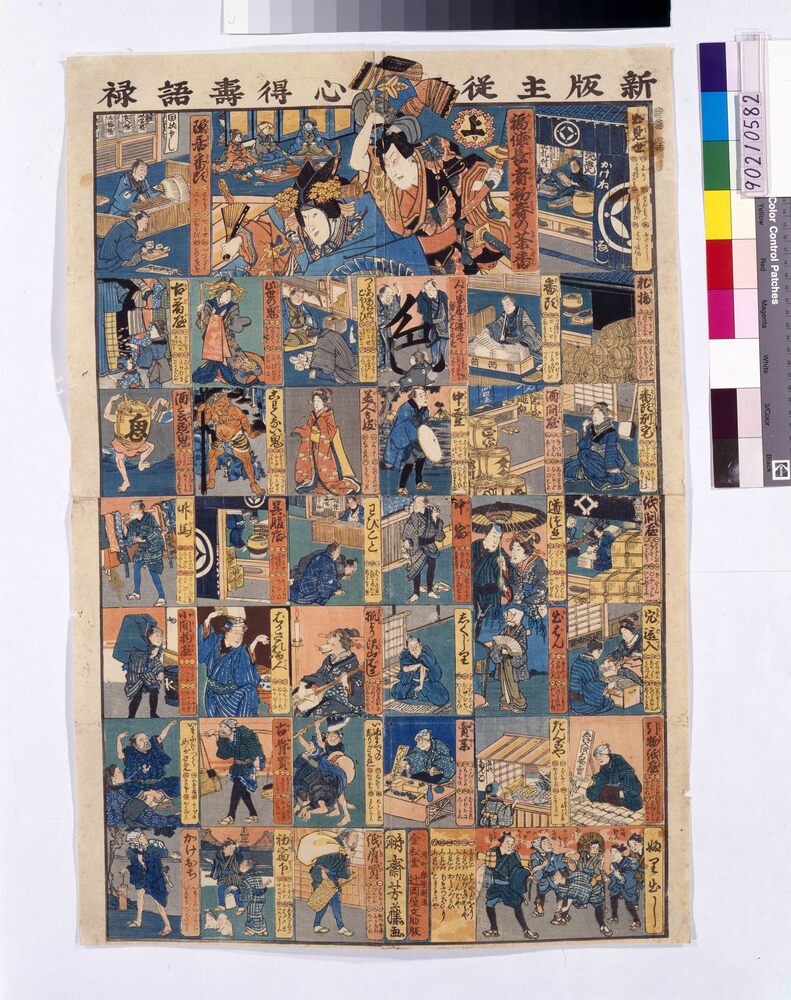

新版主従心得寿語録

歌川芳藤/画

江戸東京博物館

村は土から,みたから音頭

農山漁村文化協会/制定 古関祐而/曲 仁木他喜雄/編,農山漁村文化協会/制定 服部良一/曲・編

江戸東京博物館

末広五十三次 金谷

歌川広重(2代)/画

江戸東京博物館

216 だるまのやじろべえときだはち

清水崑

江戸東京博物館

ベルト

TANIWATARI/製

江戸東京博物館

市電乗換券 新宿-新車 間

江戸東京博物館