1937年(昭和12)に勃発した日中戦争の翌年、商工省は大量消費される軍需物資を充足するためあらゆる生活物資の供給制限を始めた。そこで必然的に生じる物資不足への対策として登場したのが、本来の材質とは別のもので作られた代用品である。本資料もその一つ。軍需用に使われた鉄の代りに陶製で作られた。

- 所蔵館

- 江戸東京博物館

- 資料名

- 陶製米増量器(炊飯器)

- 資料番号

- 91225191

- 大分類

- 生活民俗

- 小分類

- 軍事

- 種別

- 戦時生活

- 年代

- 昭和前期 20世紀

- 員数

- 1点

- 法量

- 6.3cm x 3.9cm

- 資料群/コレクション名

- 戦時期代用品コレクション

- 江戸博デジタルアーカイブズ

- https://www.edohakuarchives.jp/detail-7782.html

江戸東京博物館のその他の収蔵品 (159767)

新築地 第二巻第十号「吼えろ支那」

新築地劇団

江戸東京博物館

新版吉原細見

江戸東京博物館

煉油

井筒屋商店/製

江戸東京博物館

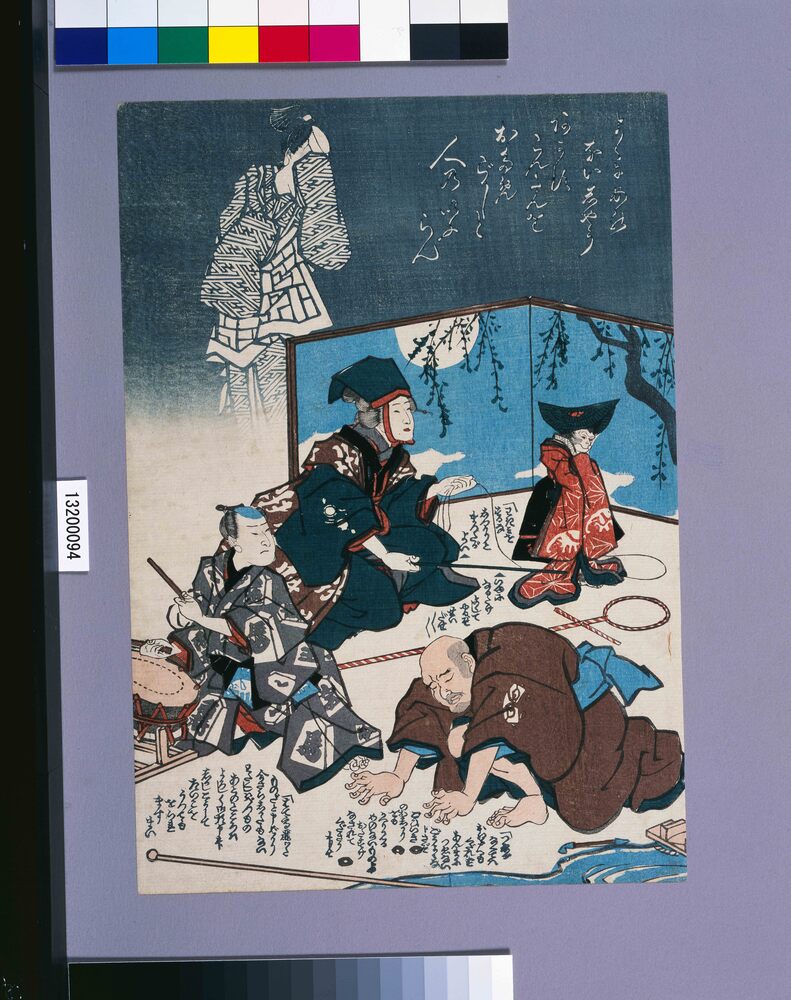

女猿廻し

江戸東京博物館

忠臣義士四十七士 第三集

江戸東京博物館

蔵前高工創立30年記念

江戸東京博物館

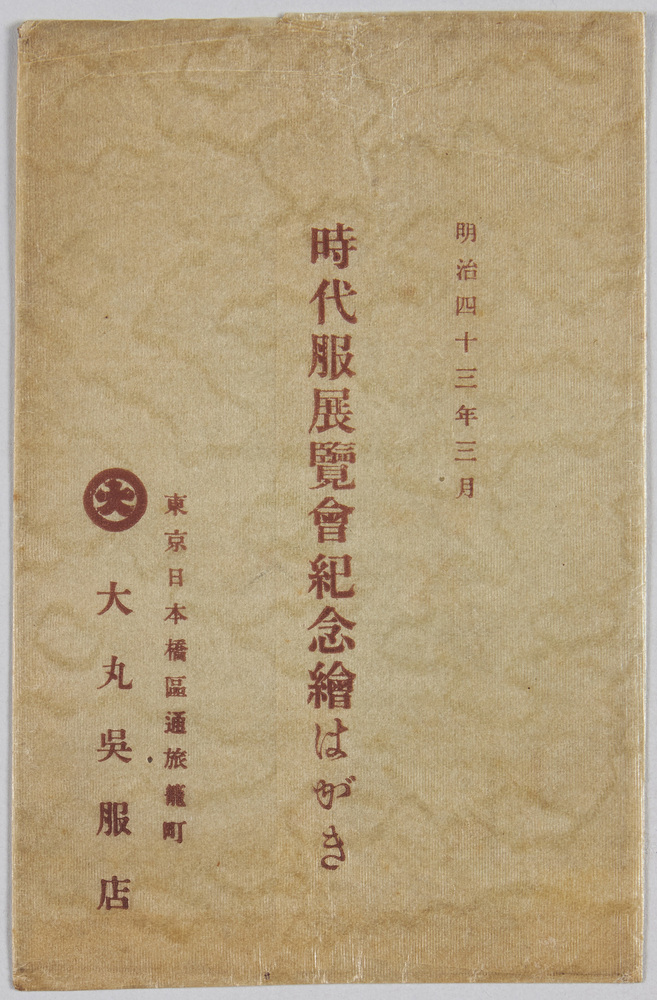

時代服展覧会紀念

江戸東京博物館

手拭熨斗袋 御年賀(色摺) 梅ケ枝

江戸東京博物館

長板中形染見本 33(648~667)

清水文夫/染付

江戸東京博物館

伊勢暦 文久三年

江戸東京博物館

常州鹿嶋郡大野砂山願書写(江戸町人の質屋冥加金による新田開発につき)

江戸東京博物館

三味線文化譜 長唄 第63編 羽根の禿 菊寿の草摺(いきほひ)

四世杵家弥七/著

江戸東京博物館

領収証 高島屋

江戸東京博物館

日本読書新聞 昭和35年4月11日 1048号

江戸東京博物館

当盛十花撰 芙蓉

歌川豊国(3代),歌川広重(初代)/画

江戸東京博物館

木箱(高駒)

江戸東京博物館