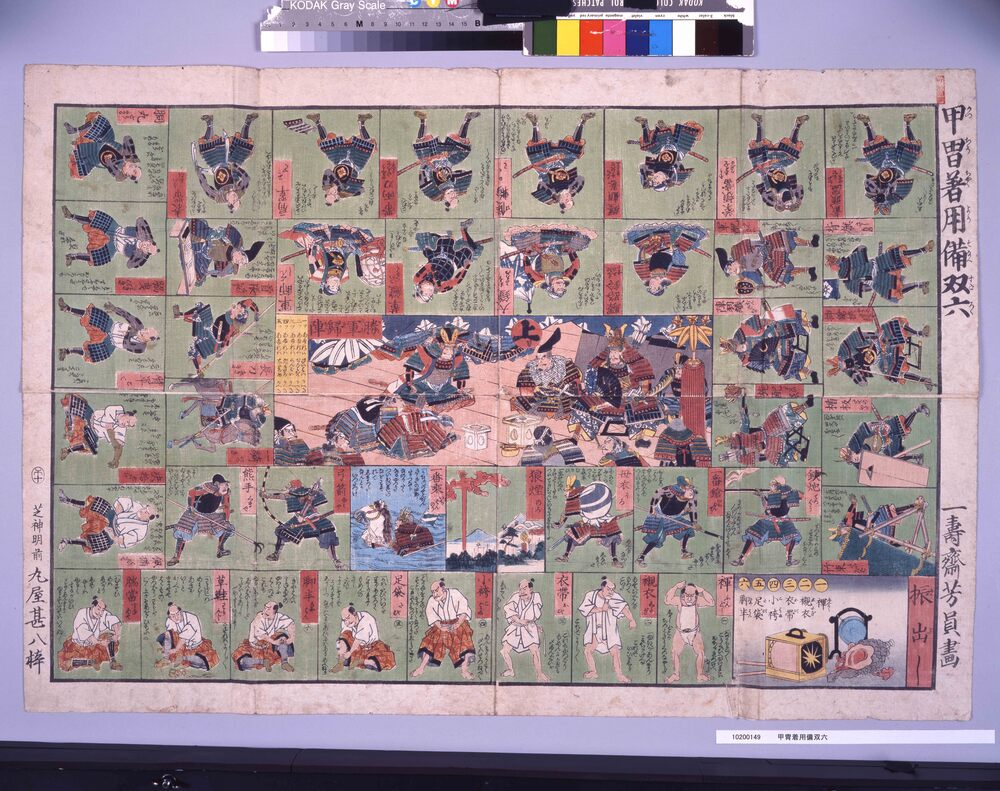

正月の代表的な遊びである絵双六の起源は、室町時代に仏教の世界観を描いた浄土双六だと言われている。広く普及したのは江戸時代で、旅程や芝居・役者、人の一生をテーマにしたものなど、多種多様の絵双六が作られた。

本資料もその一つで、1858年(安政5年)に発行された甲冑(当世具足)の着用手順を表したものである。最初は褌(ふんどし)から始まり、鎧を着装し、刀や鉄砲などの武具を身に付け、最後は大将で勝軍(かちいくさ)となり、上がりとなる。

江戸時代は、世界史的にも珍しい泰平の世として知られる。武士たちは、甲冑を着る機会が極端に減り、甲冑は権威の象徴として実戦にはほど遠い装飾性に富んだものが作られた。時代が下るにつれ、沿岸防備などにより甲冑を着る機会が増えると、不慣れな武士たちは悪戦苦闘したようだ。

本資料でも、着慣れていない武士の様子が見られる。つまり本双六は、甲冑の装着手順を面白おかしく描いているだけではなく、武士の嗜みとされた知識が疎くなった当時の世相を反映したものと言えよう。

- 所蔵館

- 江戸東京博物館

- 資料名

- 甲冑着用備双六

- 資料番号

- 10200149

- 大分類

- 印刷物

- 小分類

- 刷物

- 種別

- 双六

- 作者(文書は差出人)

- 歌川芳員/画

- 発行所(文書は宛先)

- 丸屋甚八/版

- 年代

- 江戸末期 安政5年10月 1858 19世紀

- 員数

- 1枚

- 法量

- 49.8cm x 72.8cm

- 江戸博デジタルアーカイブズ

- https://www.edohakuarchives.jp/detail-388.html

江戸東京博物館のその他の収蔵品 (159764)

吊型灯台 : 吊灯台

江戸東京博物館

レコード 飯坂小唄

江戸東京博物館

創作座 VOL.15.

江戸東京博物館

羽織(袷)

江戸東京博物館

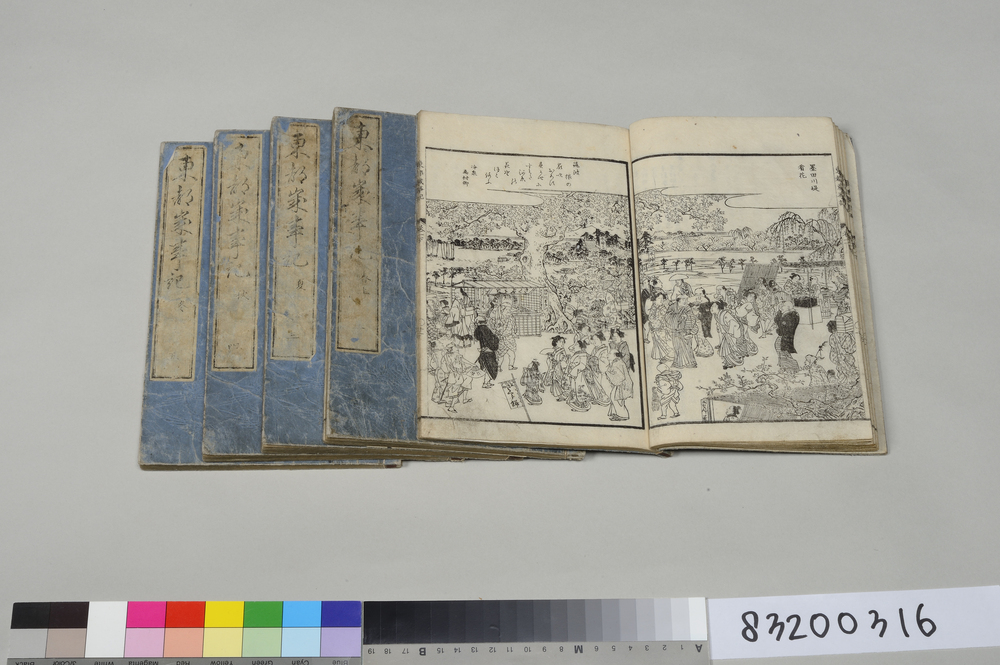

東都歳事記

斎藤月岑/著 長谷川雪旦/画

江戸東京博物館

金敷

江戸東京博物館

東京日日新聞 夕刊

江戸東京博物館

乍恐以書附御届奉申上候(百姓宅右衛門風罷出にて日限尋の処行衛知れずの旨につき届書・中欠)

源治右衛門/他3名作成

江戸東京博物館

一休庵 包装紙

江戸東京博物館

初夏朝 けがれなき朝ここちかなほほの木の本と気づきたる花をめでつつ

三宅花圃

江戸東京博物館

文化財調査写真 静岡県 日吉廃寺跡

永江維章/編輯撮影

江戸東京博物館

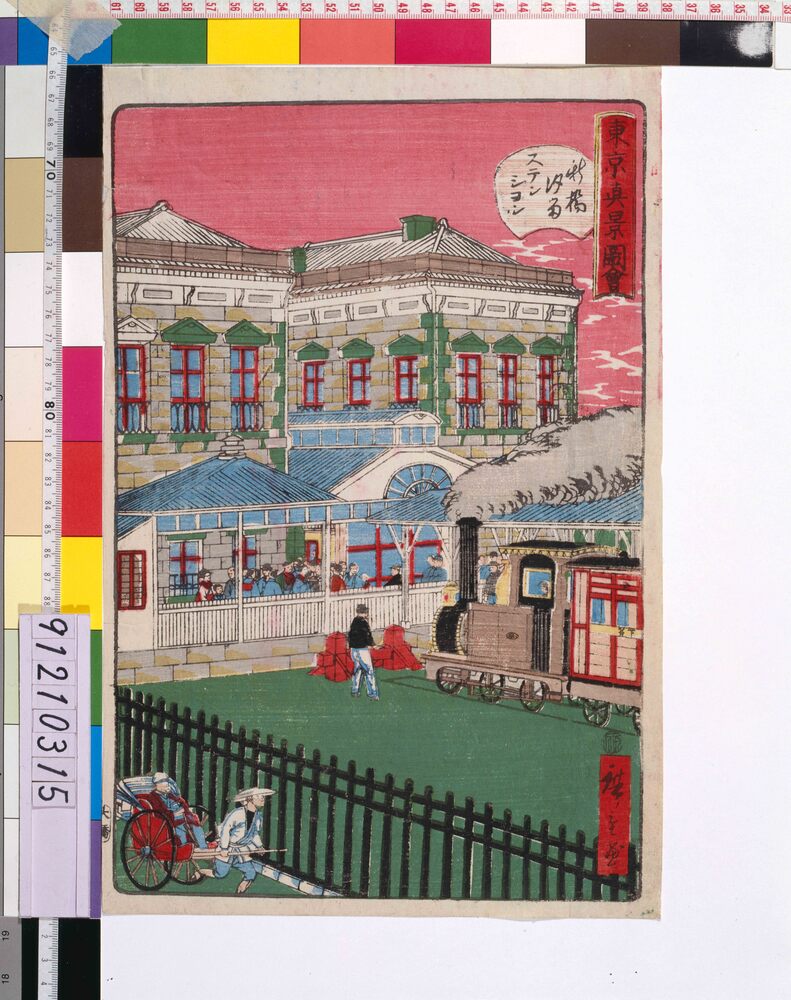

東京真景図会 新橋汐留ステンション

歌川広重(3代)/画

江戸東京博物館

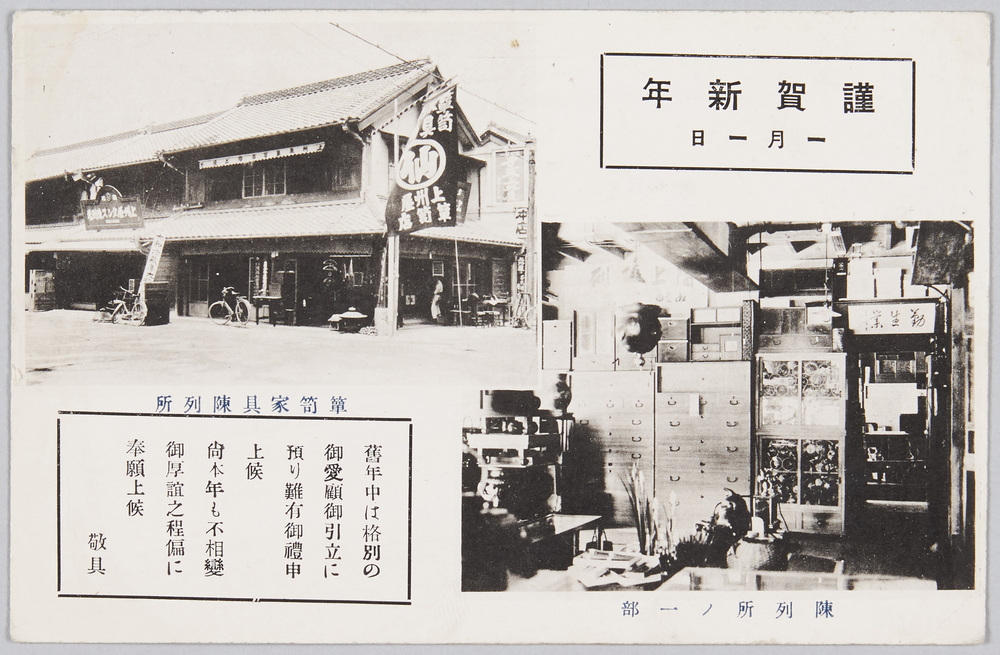

上州屋箪笥店 箪笥家具陳列所 陳列所ノ一部 (年賀状)

江戸東京博物館

毎日小学生新聞 第6498号

江戸東京博物館

満州国皇帝御来訪記念 天号

江戸東京博物館

ズボンサル股パンツ兼用型紙

木村吉春/考案

江戸東京博物館