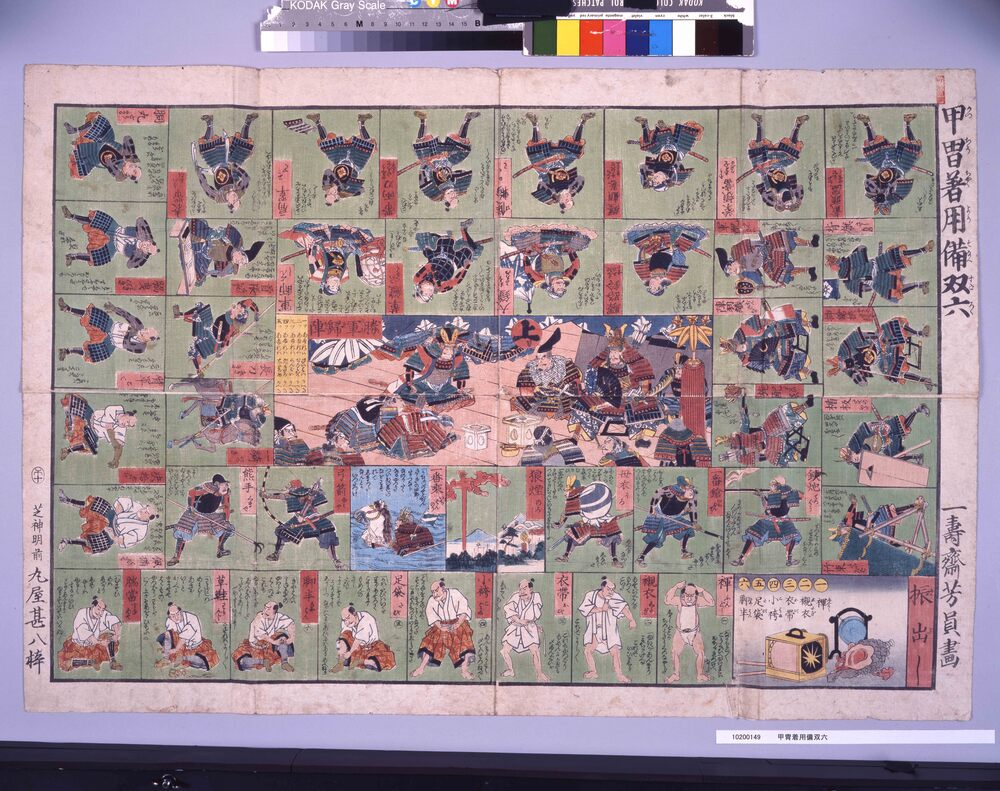

正月の代表的な遊びである絵双六の起源は、室町時代に仏教の世界観を描いた浄土双六だと言われている。広く普及したのは江戸時代で、旅程や芝居・役者、人の一生をテーマにしたものなど、多種多様の絵双六が作られた。

本資料もその一つで、1858年(安政5年)に発行された甲冑(当世具足)の着用手順を表したものである。最初は褌(ふんどし)から始まり、鎧を着装し、刀や鉄砲などの武具を身に付け、最後は大将で勝軍(かちいくさ)となり、上がりとなる。

江戸時代は、世界史的にも珍しい泰平の世として知られる。武士たちは、甲冑を着る機会が極端に減り、甲冑は権威の象徴として実戦にはほど遠い装飾性に富んだものが作られた。時代が下るにつれ、沿岸防備などにより甲冑を着る機会が増えると、不慣れな武士たちは悪戦苦闘したようだ。

本資料でも、着慣れていない武士の様子が見られる。つまり本双六は、甲冑の装着手順を面白おかしく描いているだけではなく、武士の嗜みとされた知識が疎くなった当時の世相を反映したものと言えよう。

- 所蔵館

- 江戸東京博物館

- 資料名

- 甲冑着用備双六

- 資料番号

- 10200149

- 大分類

- 印刷物

- 小分類

- 刷物

- 種別

- 双六

- 作者(文書は差出人)

- 歌川芳員/画

- 発行所(文書は宛先)

- 丸屋甚八/版

- 年代

- 江戸末期 安政5年10月 1858 19世紀

- 員数

- 1枚

- 法量

- 49.8cm x 72.8cm

- 江戸博デジタルアーカイブズ

- https://www.edohakuarchives.jp/detail-388.html

江戸東京博物館のその他の収蔵品 (159767)

宗門人別御改書上帳

武州葛飾郡東葛西領船堀村東組 名主弥次右衛門/他

江戸東京博物館

[中国風絵本挿絵]3

清水崑

江戸東京博物館

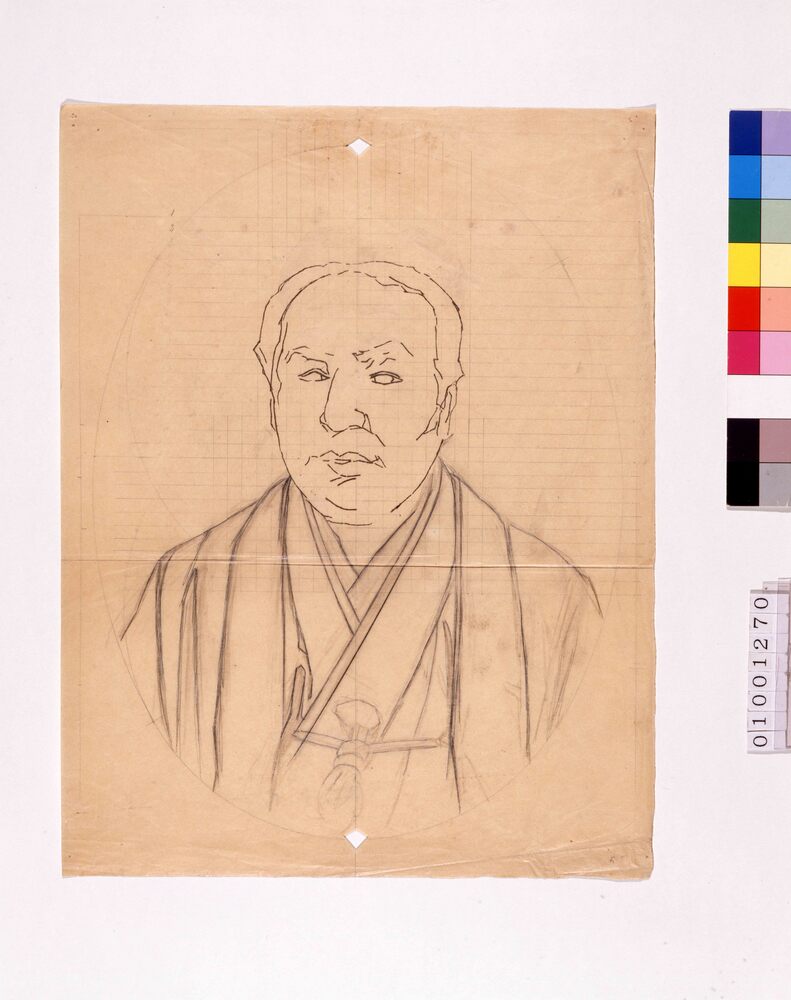

下絵 男性肖像

川村清雄/画

江戸東京博物館

火鉢

江戸東京博物館

ガソリン代用 特許シラト式木炭瓦斯発生機

江戸東京博物館

ADAM OPEL 1952-1953

江戸東京博物館

「東京千景」ペン画スケッチ 東大医学部音羽分院 豊島区

木村遼次/画

江戸東京博物館

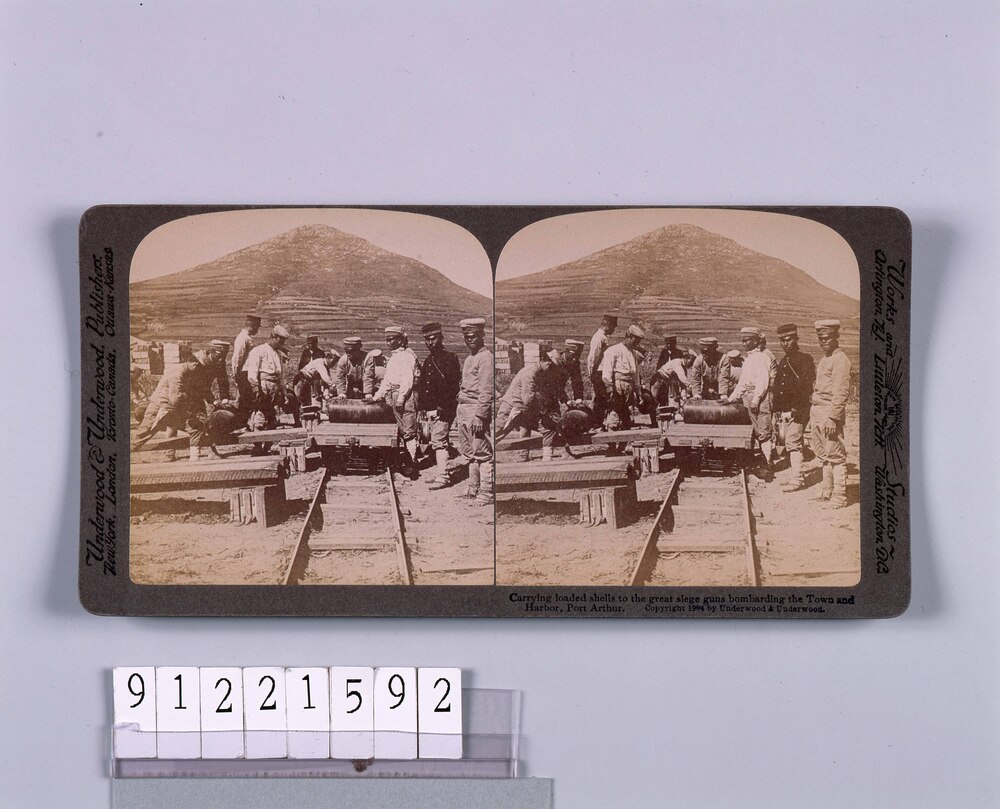

Carrying loaded shells to great siege guns bombarding the TownAnd Harbor, PortArthur.

江戸東京博物館

千代田線 大手町-霞ヶ関開通記念 千代田線 地下鉄記念優待券

江戸東京博物館

東京劇場 昭和9年9月興行筋書 尾上菊五郎・中村吉右衛門二座合同九月興行

藤田篤/編

江戸東京博物館

帝国ニュース NO.57

龍造寺三枝/発行、編輯

江戸東京博物館

The Illustrated London News 1864年 英軍兵士の横浜上陸/日本の盲目の音楽家 Marines from H.M.S conqueror Landing at Yokohama:Blind Japanese Musicians

江戸東京博物館

酸素吸入器

鳩原理化学研究所 大野製作所/製造 東京市足立区千住寿町

江戸東京博物館

収入印紙 2円(4枚綴り)

江戸東京博物館

吊行灯

江戸東京博物館

玩具 木製ロケット

江戸東京博物館