- 所蔵館

- 東京都写真美術館

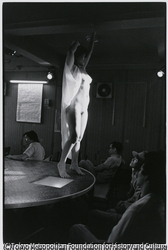

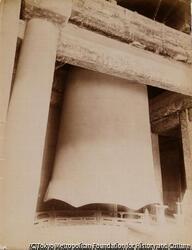

- 作品/資料名

- 京橋区銀座 (中央区)

- 作品名(原題)

- 京橋区銀座 (中央区)

- 作者名

- 桑原 甲子雄

- 制作年

- 1936

- 分類

- 国内写真作品

- 材質・技法

- ゼラチン・シルバー・プリント(D.O.P)

- 寸法

- 縦533×横360mm

- 作品/資料番号

- 10102019

- 東京都写真美術館 収蔵品検索

- https://collection.topmuseum.jp/Publish/detailPage/48929/

作者について

桑原甲子雄 / KUWAHARA Kineo

from Art Platform Japan: https://artplatform.go.jp/resources/collections/artists/A1347

- 生年月日

- 1913-12-09

- 生地

- 東京府東京市下谷車坂町(現・東京都台東区東上野)

- 没年月日

- 2007-12-10

- 活動領域

- 写真

- 性別

- 男性

- 更新日

- 2023-02-14

Identifiers

- APJ ID

- A1347

- VIAF ID

- 111239064

- NDL ID

- 00038940

- AOW ID

- _00604103

- Wikidata ID

- Q6410703

東京都写真美術館のその他の収蔵品 (40725)

フナバシストーリー

北井 一夫

東京都写真美術館

火炎図 Ⅱ

中川 政昭

東京都写真美術館

Camera ジョン・ピゴットF8暗箱

ジョン・ピゴット

東京都写真美術館

物草拾遺

須田 一政

東京都写真美術館

(泥を巻き上げる車)

スミス, W・ユージン

東京都写真美術館

ある日、ある所

石元 泰博

東京都写真美術館

未来からの遺産

木村 恒久

東京都写真美術館

日清戦争写真帖 第二軍司令部員榮城縣ニ向フ

陸地測量部

東京都写真美術館

LONDON レスター広場

コバーン, アルヴィン・ラングドン

東京都写真美術館

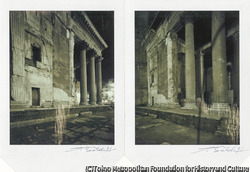

Polaroid Works Pantheon (Roma)

佐藤 時啓

東京都写真美術館

感動

齋藤 陽道

東京都写真美術館

シカゴ、シカゴ #4916

石元 泰博

東京都写真美術館

大鐘

山本 讃七郎

東京都写真美術館

A MAN OF MERCY (SCHWEITZER) 鳥

スミス, W・ユージン

東京都写真美術館

(中国の写真)

作家不詳

東京都写真美術館

Life Samples 無題

ホルムグレン, ロバート・エヴェレット

東京都写真美術館