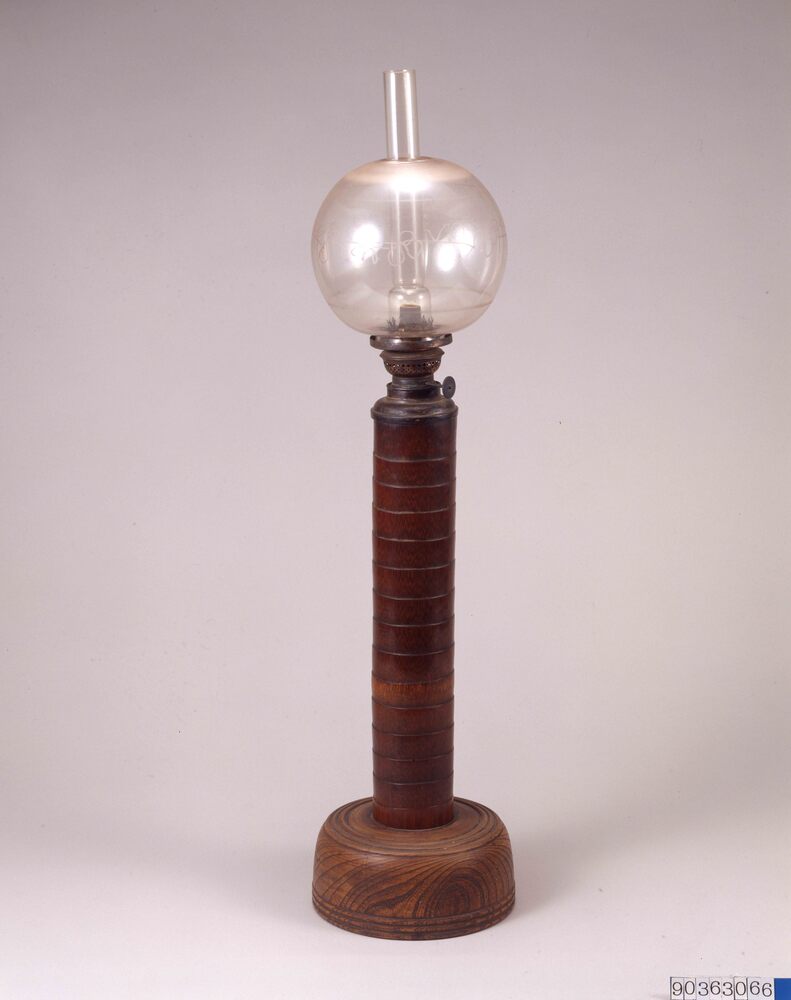

開国とともに欧米から新しい灯火具として石油ランプが輸入された。輸入ランプは高価で入手しにくいものであったが、壊れやすいガラス製のほやや油壷の製造から次第に国産化が進み、やがて明治を代表する灯火具になった。輸入された当初のランプは、欧米のテーブルを用いる生活様式に合わせた卓上型の背の低いものだったが、座敷を中心とした日本の生活に合わせるため、高い台を取り付け、座敷に直接置くことのできるランプが作られるようになった。また、明るさを増すため芯の工夫も行われた。主に使われたのは、平らなベルト状の平芯だったが、燃焼部の面積を大きくすることで明るさを増した筒状の巻芯も使われるようになった。しかし、巻芯は石油の消費量が多く、主に来客時など特別な場面で使われることが多かった。

- 所蔵館

- 江戸東京博物館

- 資料名

- 座敷ランプ

- 資料番号

- 90363066

- 大分類

- 生活民俗

- 小分類

- 衣食住

- 種別

- 灯火照明具

- 年代

- 明治期 19世紀

- 員数

- 1点

- 法量

- 18.4cm x 18.4cm x 77.2cm

- 資料群/コレクション名

- 赤木清士コレクション

- 江戸博デジタルアーカイブズ

- https://www.edohakuarchives.jp/detail-17667.html

江戸東京博物館のその他の収蔵品 (159830)

ゆくさ来さ くくる庭への秋萩の こぼるるばかり 花咲きにけり

吉植庄亮

江戸東京博物館

アートシティ 紹介パネル

江戸東京博物館

1銭硬貨

江戸東京博物館

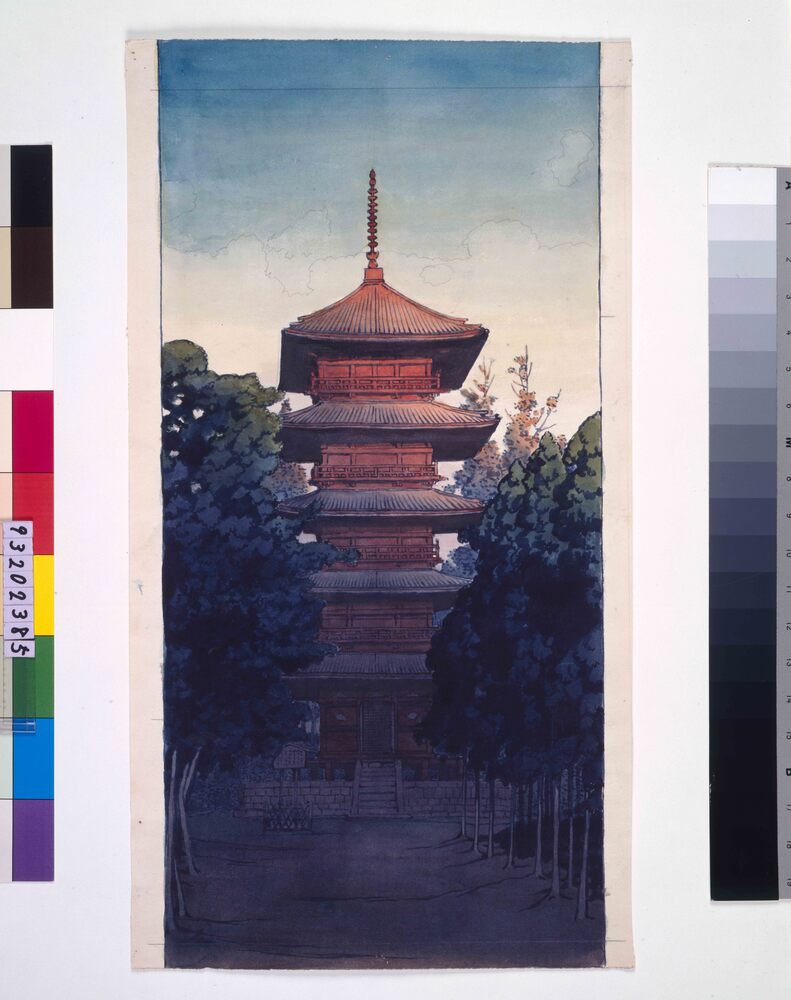

池上本門寺の塔 原画

川瀬巴水/画

江戸東京博物館

関東大震災 壊れた橋と水道橋を渡る人々

[永江維章/撮影]

江戸東京博物館

[川柳詠草]

江戸東京博物館

鴬鳴き台用 水鉢

江戸東京博物館

ラヂオ放送「コドモのテキスト」三月號 第六年第三號

財団法人日本放送協会関東支部内コドモのテキスト編輯部/編

江戸東京博物館

昭和前期社会運動関係資料 新聞 赤旗 第百三十六号

江戸東京博物館

御大禮奉祝菊花大会

江戸東京博物館

爪印覚(神武天皇祭礼参加につき)

三谷村/作成

江戸東京博物館

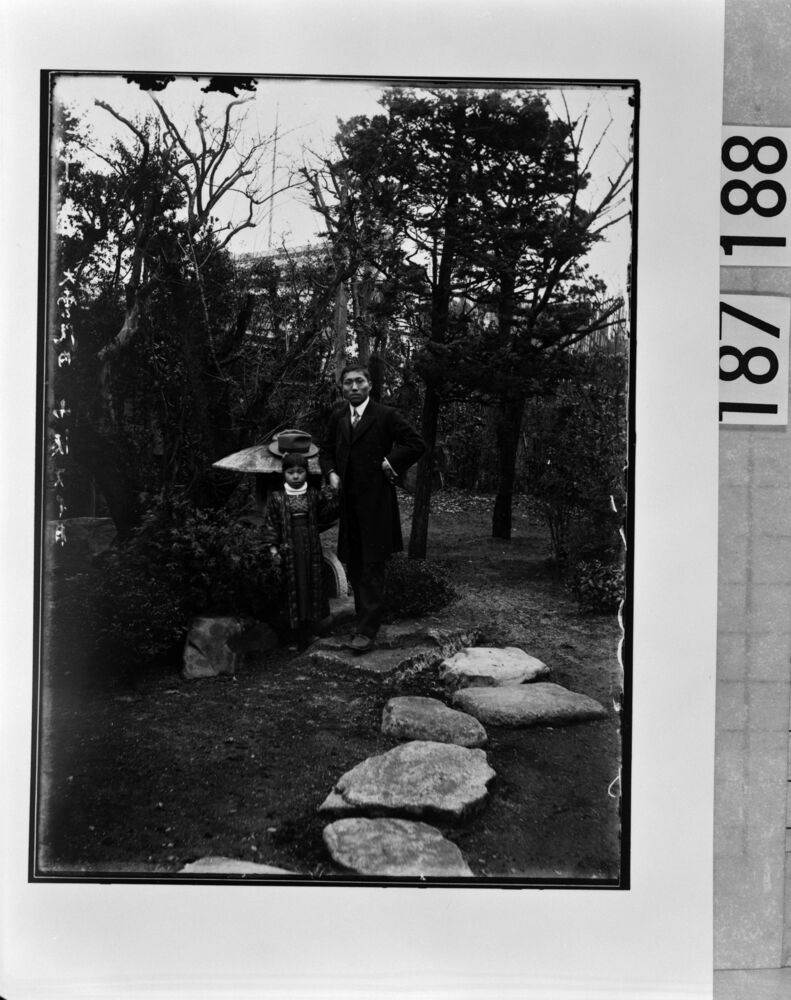

大雲院の男性と少女

田中泰輔/撮影

江戸東京博物館

リボン(萌黄色)

江戸東京博物館

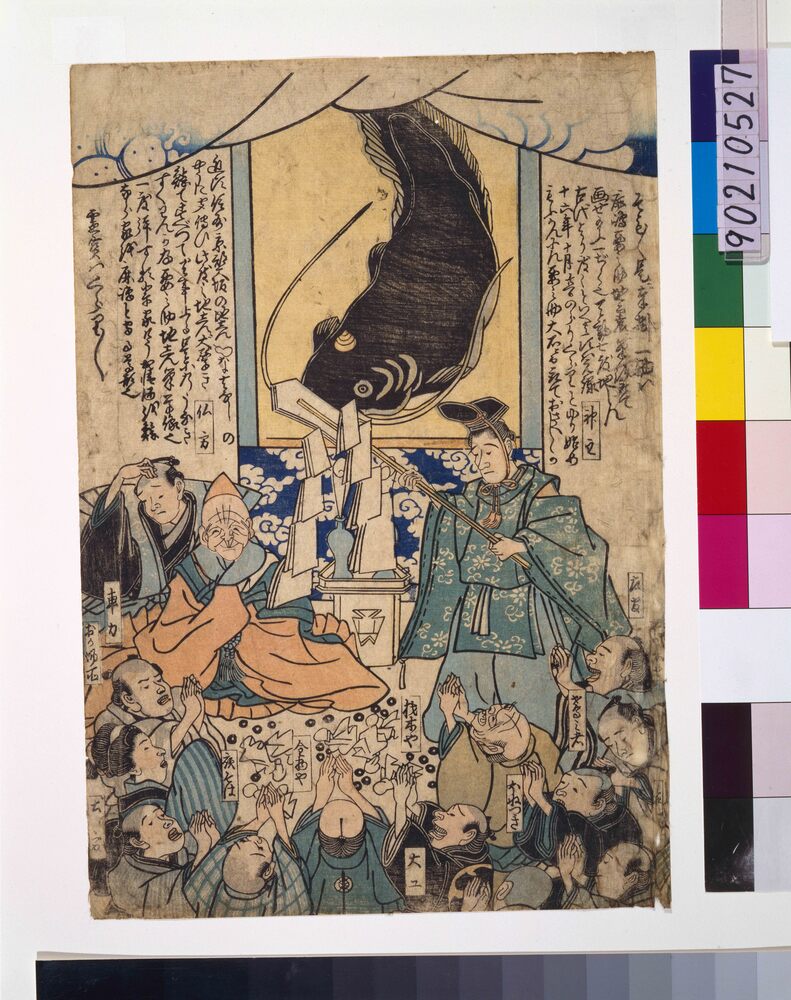

鯰の掛軸

江戸東京博物館

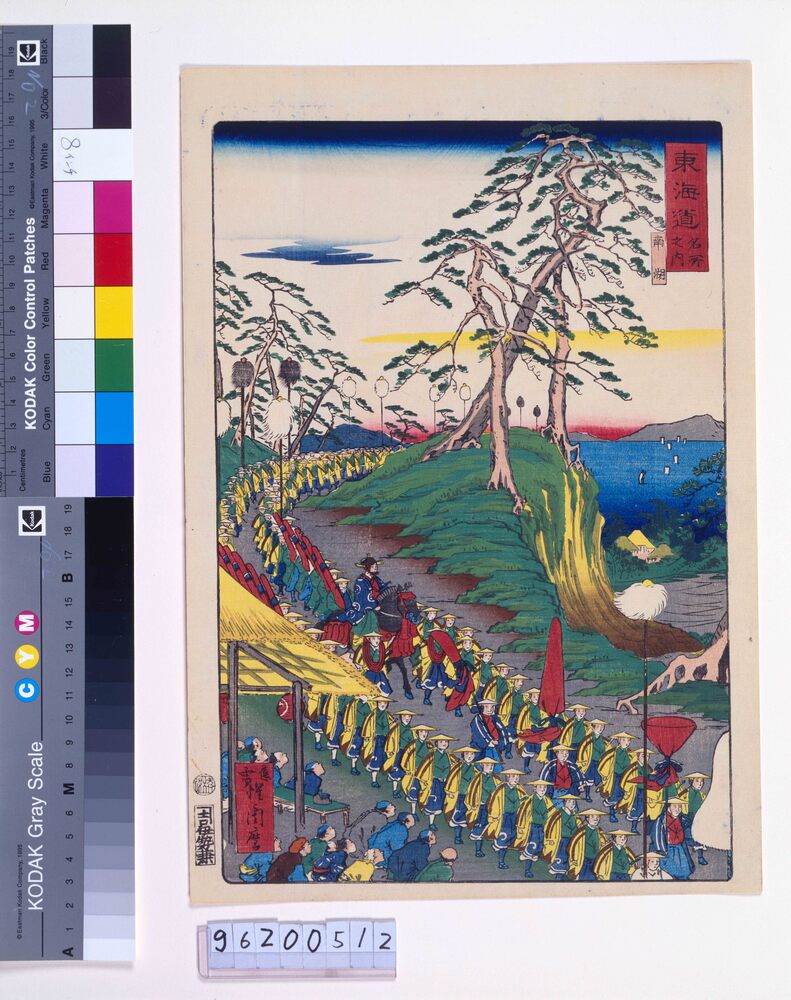

東海道名所之内 南湖

河鍋暁斎/画

江戸東京博物館

日本家屋 室内(幻燈原板)

BRANSON DECOU/製AUGUSTAA.HEYDEN/彩色

江戸東京博物館