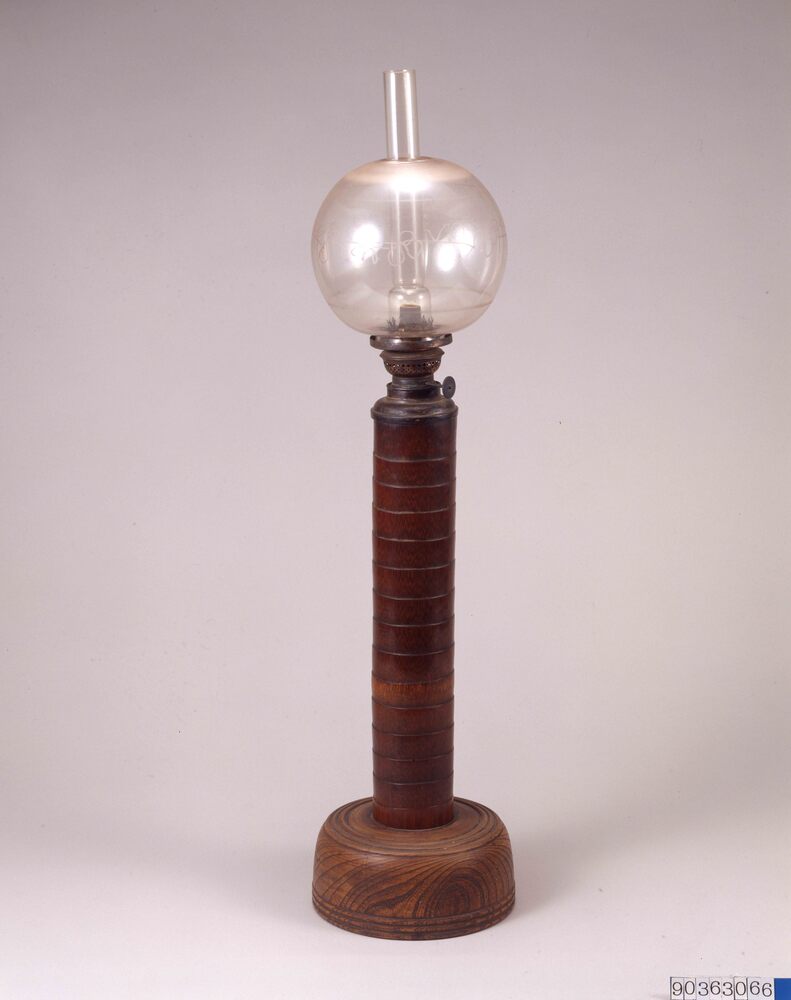

開国とともに欧米から新しい灯火具として石油ランプが輸入された。輸入ランプは高価で入手しにくいものであったが、壊れやすいガラス製のほやや油壷の製造から次第に国産化が進み、やがて明治を代表する灯火具になった。輸入された当初のランプは、欧米のテーブルを用いる生活様式に合わせた卓上型の背の低いものだったが、座敷を中心とした日本の生活に合わせるため、高い台を取り付け、座敷に直接置くことのできるランプが作られるようになった。また、明るさを増すため芯の工夫も行われた。主に使われたのは、平らなベルト状の平芯だったが、燃焼部の面積を大きくすることで明るさを増した筒状の巻芯も使われるようになった。しかし、巻芯は石油の消費量が多く、主に来客時など特別な場面で使われることが多かった。

- 所蔵館

- 江戸東京博物館

- 資料名

- 座敷ランプ

- 資料番号

- 90363066

- 大分類

- 生活民俗

- 小分類

- 衣食住

- 種別

- 灯火照明具

- 年代

- 明治期 19世紀

- 員数

- 1点

- 法量

- 18.4cm x 18.4cm x 77.2cm

- 資料群/コレクション名

- 赤木清士コレクション

- 江戸博デジタルアーカイブズ

- https://www.edohakuarchives.jp/detail-17667.html

江戸東京博物館のその他の収蔵品 (159767)

桑名公御扶持方三人扶持被下趣御文通

加治啓次郎他

江戸東京博物館

封筒

江戸東京博物館

地図 東京市本所区

東京逓信局/編

江戸東京博物館

岩崎弥太郎書簡

岩崎弥太郎

江戸東京博物館

庭訓往来

江戸東京博物館

酒屋店内棚板

江戸東京博物館

毎日小学生新聞 第5605号

江戸東京博物館

[銅張円形板]

江戸東京博物館

配給代金引去伝票(ヤンキー等代金)

河辺

江戸東京博物館

戦国雑兵 第37回 「女房しばしの休戦で・・・」

清水崑

江戸東京博物館

![作品画像:[中国人俳優]](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2025/07/497689-L.jpg)

[中国人俳優]

江戸東京博物館

少国民新聞 第3,068号

江戸東京博物館

江戸城神田橋御門番日記

江戸東京博物館

文化財調査写真 村上義光墓

永江維章/編輯撮影

江戸東京博物館

東京大暴風雨(六年十月一日)日比谷公園名物四阿ノ全滅ト倒木

江戸東京博物館

其霞撞鐘頭

江戸東京博物館