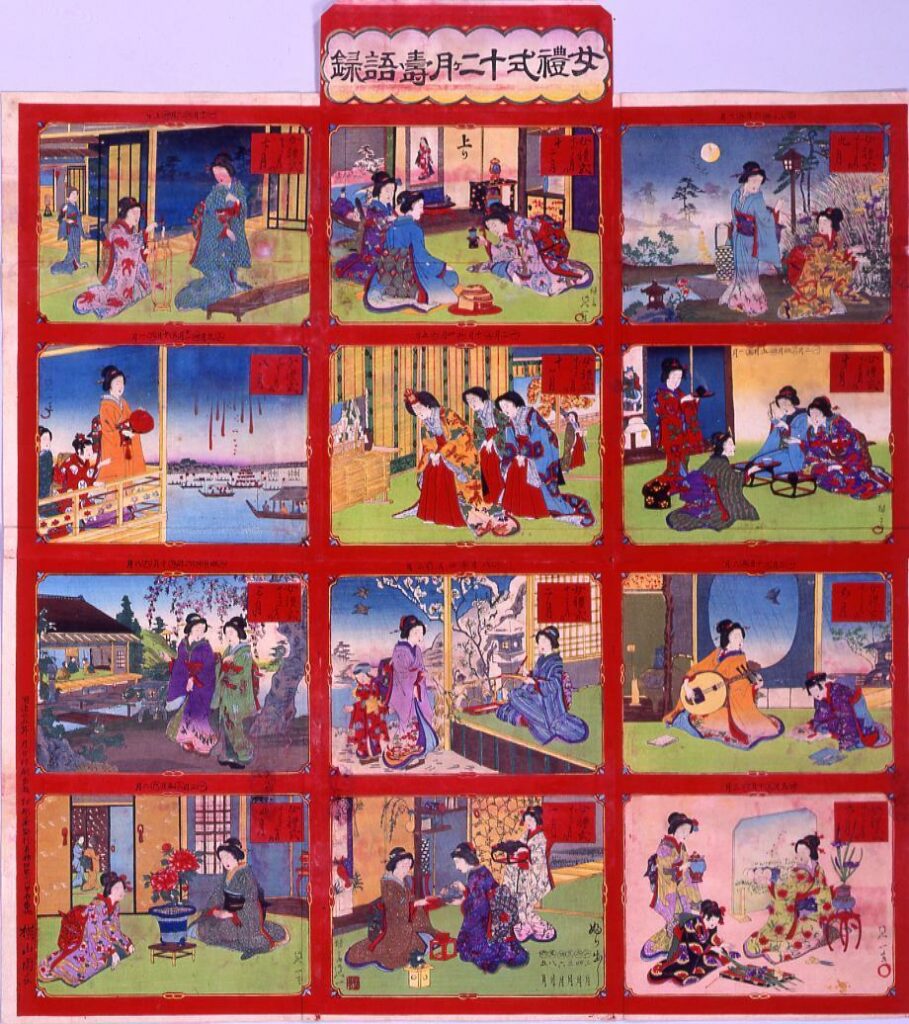

女性が身につけておくべき礼儀作法を、双六にして教え示したもの。紙の大きさは縦横ともに70センチ余り。題名の部分が突き出ている。1月から12月まで分けられたコマ絵に、年中行事や季節の楽しみ方が描かれている。

3月の花見、4月の牡丹など、女性たちが季節に応じて花を楽しむ様子が描かれる中、6月のコマは、年長の女性が卓に乗せた花器に杜若(かきつばた)をいけ、若い娘が手伝う様子が見られる。

江戸時代に町人層まで流行したいけばなは、明治維新後、大きな支持層だった武家や商家の没落に伴い一時衰退した。しかし、新たに西欧の花材や技法が取り入れられ、女性を新しい支持層として再び勢いを取り戻した。

女性のいけばな人口増に大きな役割を果たしたのは、女学校の授業への採用にある。女子の情操教育上重要と位置づけられ、1904年(同37年)には池坊によって、いけばなの教科書「花の志雄理(しおり)」が作成される。

巻頭にいけばなの基本形を図示したこの教科書はわかりやすい内容で、女性の入門者を急激に増やす一因となった。大正期には雑誌やラジオ番組でもいけばなが取り上げられ、身近に楽しむ女性が増えていった。

- 所蔵館

- 江戸東京博物館

- 資料名

- 女礼式十二ヶ月寿語録

- 資料番号

- 96200026

- 大分類

- 印刷物

- 小分類

- 刷物

- 種別

- 双六

- 作者(文書は差出人)

- 楊斎延一/画

- 発行所(文書は宛先)

- 横山園松/刊

- 年代

- 明治中期 明治25年 1892 19世紀

- 員数

- 1枚

- 法量

- 73.5cm x 72.5cm

- 江戸博デジタルアーカイブズ

- https://www.edohakuarchives.jp/detail-11147.html

江戸東京博物館のその他の収蔵品 (122777)

ウコンゲタ

江戸東京博物館

羽織(袷)

江戸東京博物館

薬袋 「せめんえん」

江戸東京博物館

尋常小学校第四学年修業証書

東京府東京市京橋尋常小学校

江戸東京博物館

土州 国見山悦吉

玉波

江戸東京博物館

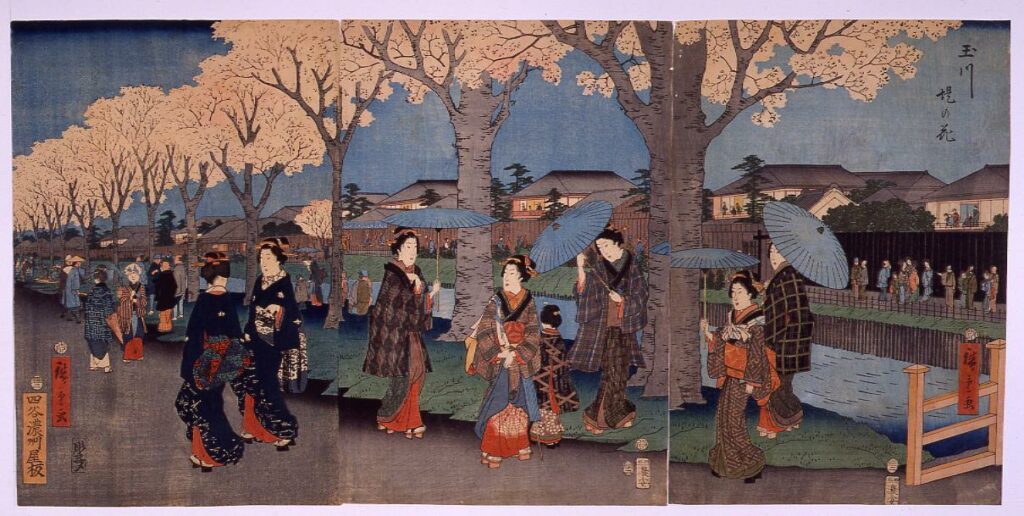

玉川堤の花

歌川広重/画

江戸東京博物館

武陽坂之名寄

加藤久右衛門/筆

江戸東京博物館

(歌舞伎役者写真)[十五代目市村羽左衛門]

江戸東京博物館

永代橋 橋名板拓本

江戸東京博物館

相州大雄山絵葉書

江戸東京博物館

電気スタンド

東京電気株式会社/製

江戸東京博物館

鴨緑江ノ砲戦

江戸東京博物館

動画 江戸組紐実技の会

江戸東京博物館

絵筆[中筆]

江戸東京博物館

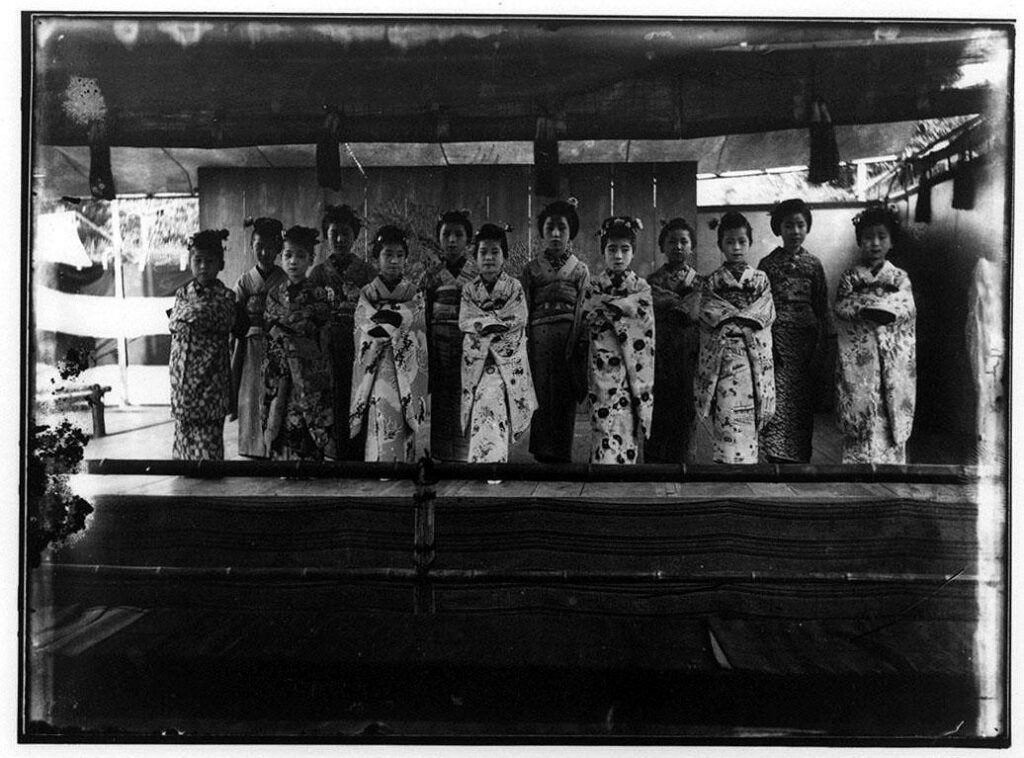

舞台の着物の少女たち

田中泰輔/撮影

江戸東京博物館

農村協同体制確立ニ関スル協定事項

江戸東京博物館