明治維新の後、西洋軍制の導入や帯刀禁止令の布告などで、江戸時代に腕をならした剣術家たちの暮らしは立ち行かなくなっていった。幕府の武芸訓練施設の講武所で剣術教授方を務め、直心影流(じきしんかげりゅう)の使い手であった榊原鍵吉は、相撲を参考に、剣術試合の興行である「撃剣(げきけん)会」を行い、困窮した彼らの救済を図った。

本図は、明治6年(1873年)4月、東京府の許可を得て行われた撃剣会の様子を描いたものである。赤い柱が周囲に立つ土俵のような舞台は、この興行が相撲を参考にしたことを示している。

中央で、竹刀を頭上に振りかざしているのが赤松軍太夫、これに相対して竹刀を構えているのが小川清武。その間で扇子を持ち、試合を裁こうとしているのが見分役の野見てい(金偏に是)次郎で、相撲でいえば行司にあたる。右側で床机に腰かけ、試合を見守っている人物が、この興行を願い出た鍵吉である。

多くの見物人が詰めかけたこの興行の成功をきっかけに、東京府内では同様の興行が相次いだ。しかしその結果、低俗化し不祥事も起きたため、7月には東京府から禁止が布告された。本図からは、明治という新しい時代を懸命に生きようとする、かつての武士たちの姿が垣間見える。

- 所蔵館

- 江戸東京博物館

- 資料名

- 撃剣会 赤松軍太夫と小川清武

- 資料番号

- 90209695-90209697

- 小分類

- 版画

- 種別

- 錦絵

- 作者(文書は差出人)

- 歌川国輝(2代)/画

- 発行所(文書は宛先)

- 大国屋平吉/版

- 年代

- 明治前期 明治6年4月 1873 19世紀

- 員数

- 3枚続

- 江戸博デジタルアーカイブズ

- https://www.edohakuarchives.jp/detail-5095.html

江戸東京博物館のその他の収蔵品 (159767)

浅見淵あて葉書(角川の全集の解説のお礼など)

尾崎一雄/作

江戸東京博物館

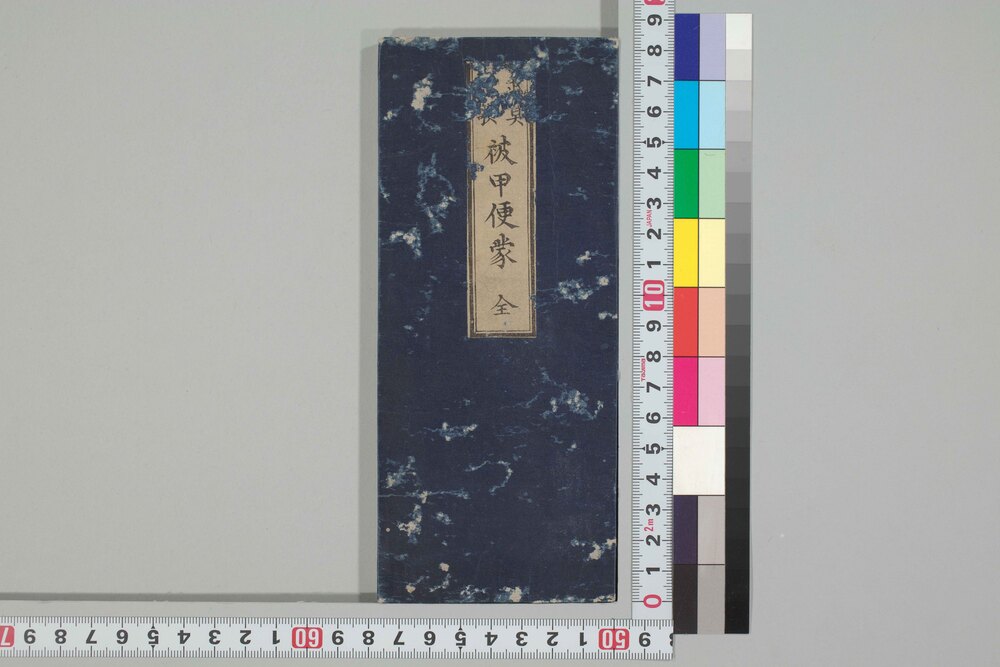

武具短歌 被甲便蒙

清幽斎主人/著

江戸東京博物館

結城雪斉(孫三郎)襲名当日の写真

江戸東京博物館

差出申書付之事

新町宿太郎兵衛 代印又八/他作成

江戸東京博物館

[由緒書]

江戸東京博物館

薬袋 漢方薬袋 トンプク

堺市大町西 オ-エム製薬所/製造 慣らし高市郡かまや大薬房/発売元

江戸東京博物館

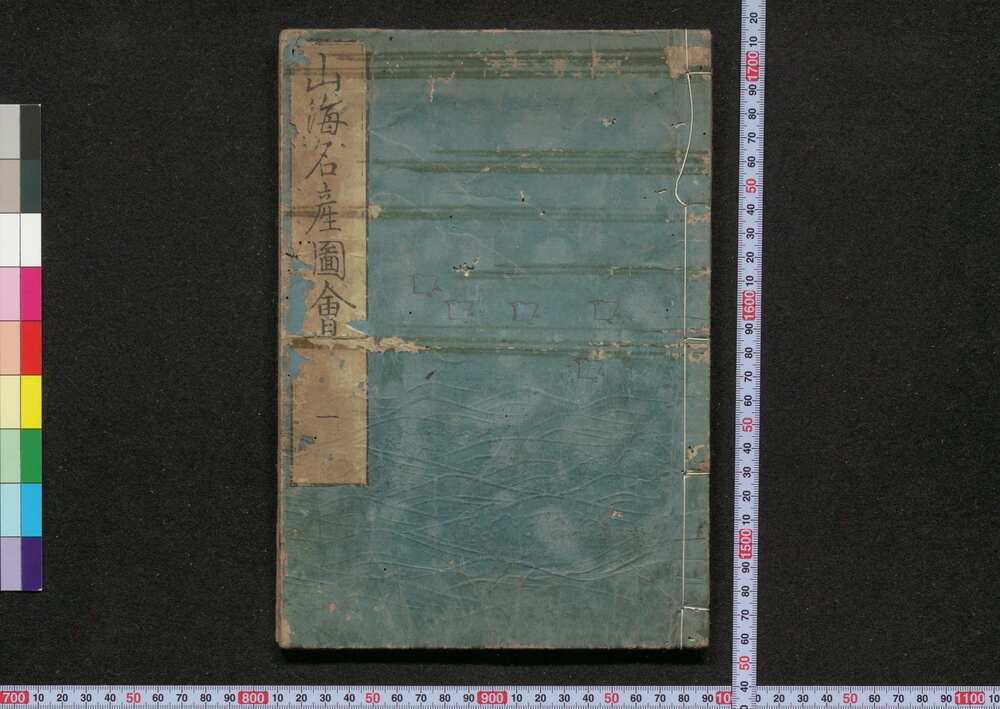

日本山海名産図会

蔀関月/画

江戸東京博物館

似顔絵貼交 春川ますみ・奈良あけみ

清水崑

江戸東京博物館

薬袋 漢方薬袋 快通丸

滋賀県甲賀郡大原中 本舗 大原甚吾/製造 大原元気堂/発売

江戸東京博物館

明治二十九年十月二十八日規定第二類保険規則

江戸東京博物館

文政旗本武鑑

江戸東京博物館

新国劇七月公演筋書

[新橋演舞場]

江戸東京博物館

差出申一札之事

関直八郎/他1名他作成

江戸東京博物館

写し絵道具写真 風呂の写真

江戸東京博物館

(日本事項書載外国文献一覧)

長野縣上伊那郡陳情委員 西村小文吾/他作成

江戸東京博物館

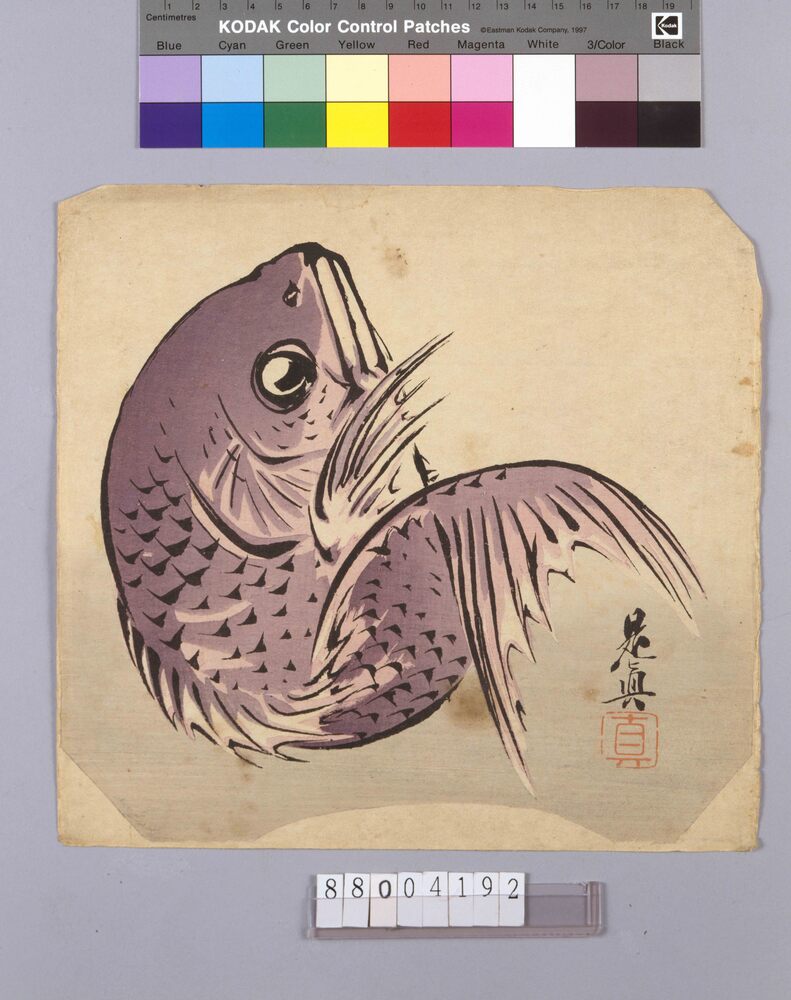

鯛図

柴田是真/画

江戸東京博物館