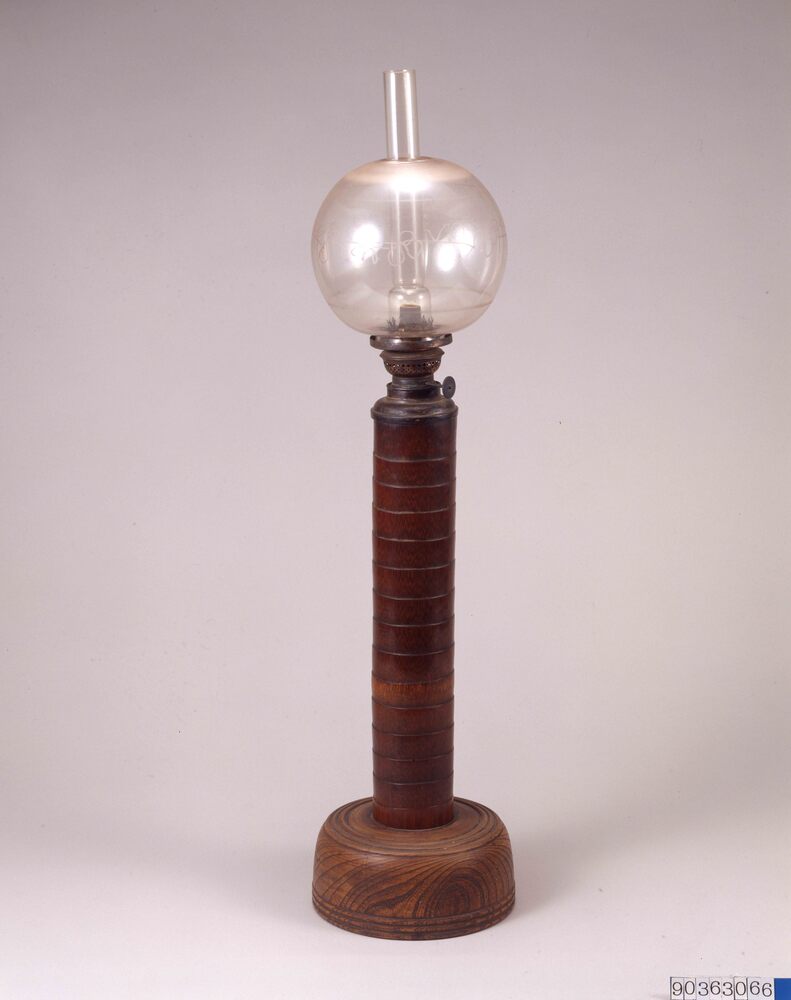

開国とともに欧米から新しい灯火具として石油ランプが輸入された。輸入ランプは高価で入手しにくいものであったが、壊れやすいガラス製のほやや油壷の製造から次第に国産化が進み、やがて明治を代表する灯火具になった。輸入された当初のランプは、欧米のテーブルを用いる生活様式に合わせた卓上型の背の低いものだったが、座敷を中心とした日本の生活に合わせるため、高い台を取り付け、座敷に直接置くことのできるランプが作られるようになった。また、明るさを増すため芯の工夫も行われた。主に使われたのは、平らなベルト状の平芯だったが、燃焼部の面積を大きくすることで明るさを増した筒状の巻芯も使われるようになった。しかし、巻芯は石油の消費量が多く、主に来客時など特別な場面で使われることが多かった。

- 所蔵館

- 江戸東京博物館

- 資料名

- 座敷ランプ

- 資料番号

- 90363066

- 大分類

- 生活民俗

- 小分類

- 衣食住

- 種別

- 灯火照明具

- 年代

- 明治期 19世紀

- 員数

- 1点

- 法量

- 18.4cm x 18.4cm x 77.2cm

- 資料群/コレクション名

- 赤木清士コレクション

- 江戸博デジタルアーカイブズ

- https://www.edohakuarchives.jp/detail-17667.html

江戸東京博物館のその他の収蔵品 (159767)

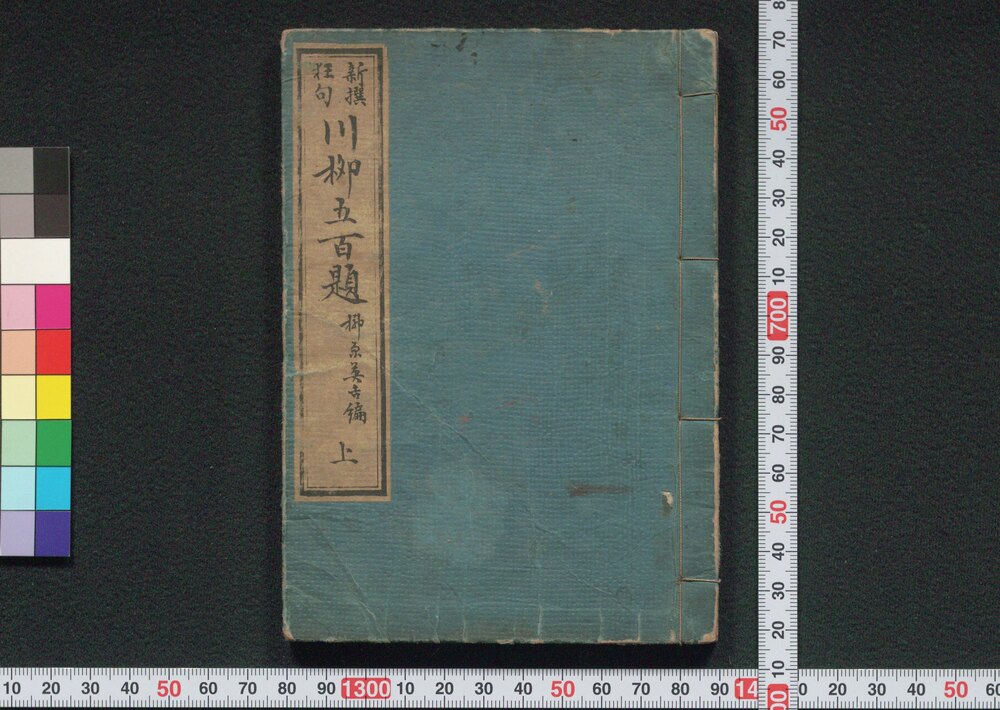

新撰狂句 川柳五百題

榊原英吉/編 舊邦堂欣愿/校 梅屋/画

江戸東京博物館

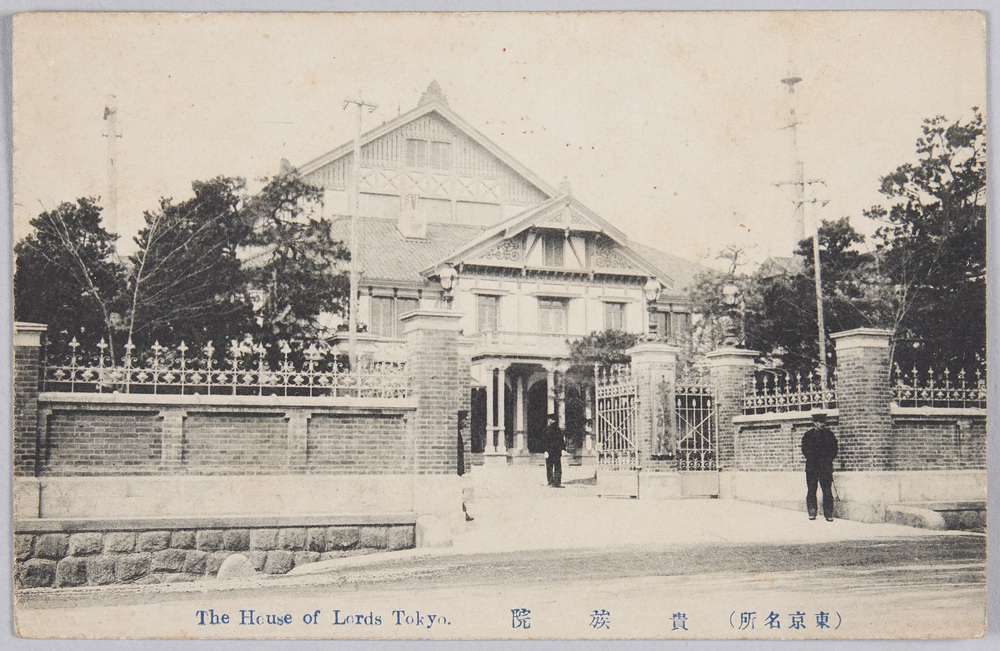

(東京名所) 貴族院

江戸東京博物館

文化財調査写真 庭園

永江維章/編輯撮影

江戸東京博物館

世界都市博覧会 入場券販売促進用ポスター 第2期用

江戸東京博物館

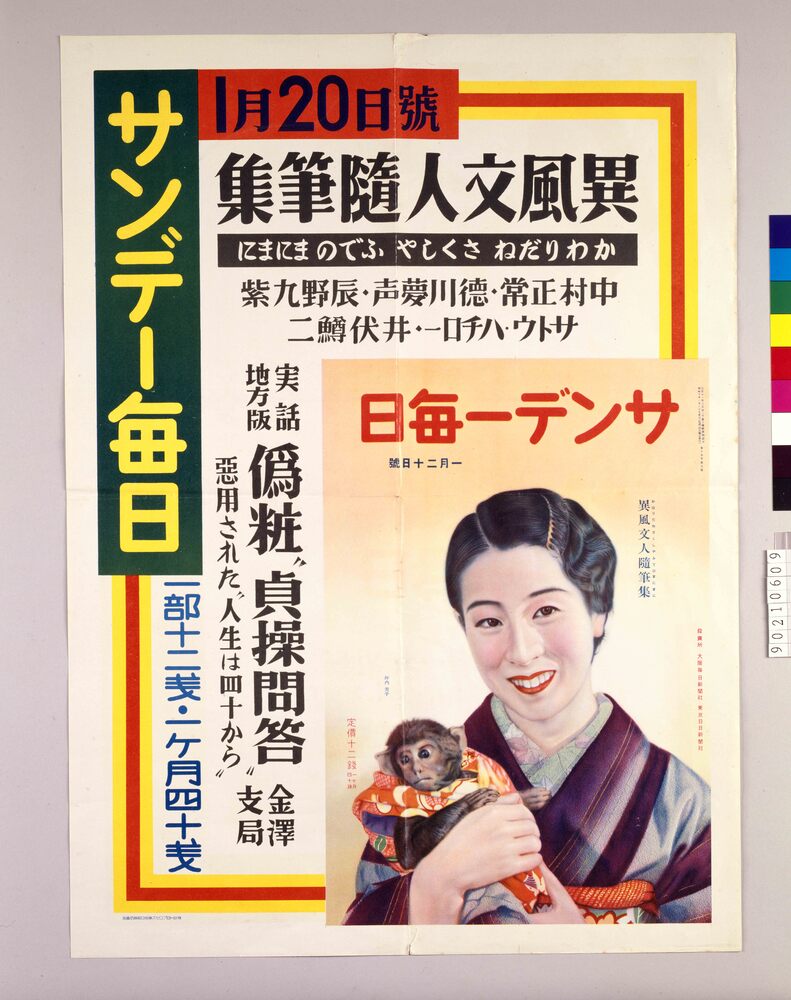

サンデー毎日1月20日号 異風文人随筆集

江戸東京博物館

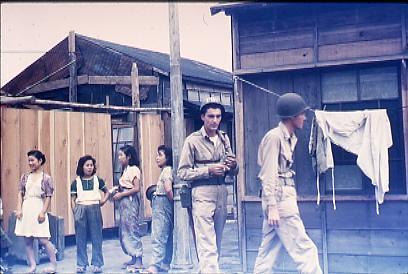

アメリカ兵と日本の女性たち

G・フェーレイス/撮影

江戸東京博物館

染付徳利

江戸東京博物館

織物・撚糸出来高

江戸東京博物館

納税関係書類写し

高木はる

江戸東京博物館

預ヶ金催促ノ訴(控)

原告人 峰岸与曽吉/作成

江戸東京博物館

和傘を持つ和装の外国人の子供

江戸東京博物館

洋行奇談 赤毛布

熊田宗次郎

江戸東京博物館

七輪用保温具

江戸東京博物館

文化財調査写真 梵鐘

永江維章/編輯撮影

江戸東京博物館

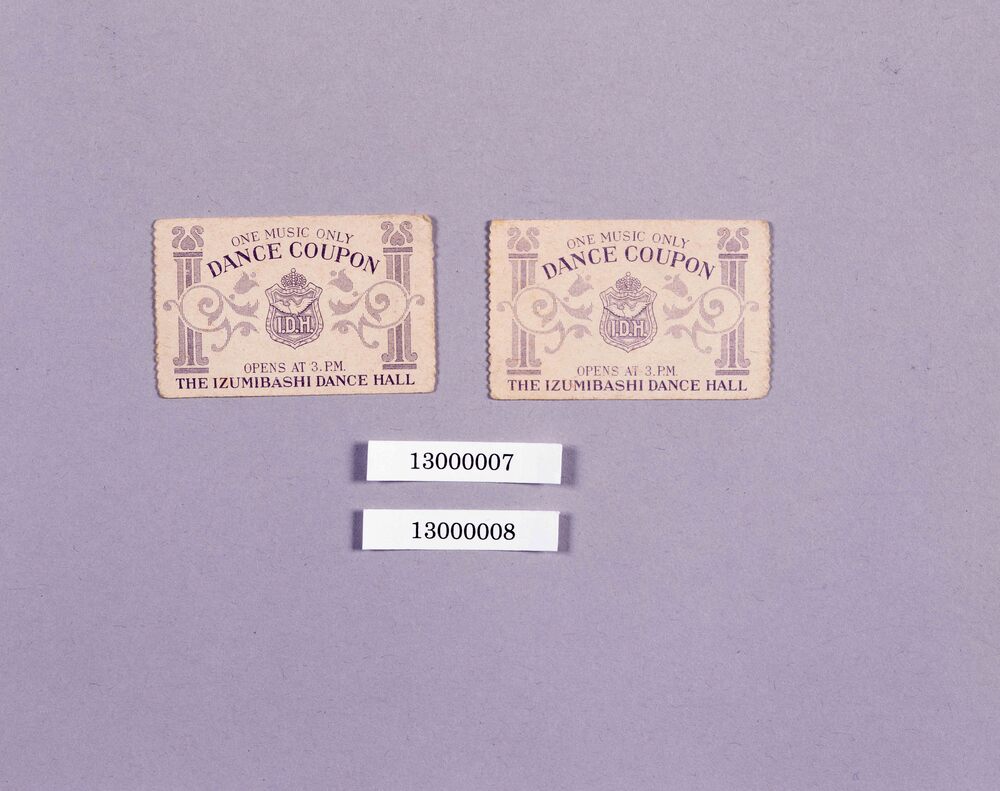

和泉橋ダンスホールチケット

江戸東京博物館

包み紙 「清龍丹」

江戸東京博物館