3月3日の雛祭りは、女の子の健康な成長を祈る節句として定着しているが、その起源は、平安時代にまでさかのぼる。節句は、紙で人形(ひとがた)につくった形代(かたしろ)に供え物をして無病息災を祈る日であった。紙の人形は後に雛人形となり、貴族社会で女の子の遊び道具となった。

一般家庭に普及したのは江戸時代に入ってからで、段飾りをするようになったのは、元禄年間(1688~1704年)以降。江戸町人の家では、三段から五段飾りが主となり、将軍家や大名家では、嫁入り道具の一つとして、婚礼調度品一式を精緻なミニチュアに仕立て、節句の日には座敷いっぱいに飾った。図版には、五段飾りの雛人形が描かれている。内裏雛やお供の随身(ずいじん)、五人の女性による囃子方のほか、三人官女に代わるものなのか、現代の雛飾りではあまりなじみのない、鯛を抱えた恵比寿、猿のお面や鈴を手にして猿曳(さるひき)を思わせる装いの子ども、段飾りの下には御伽(おとぎ)犬(犬張り子)が見られる。

御伽犬は、室町時代にはすでに貴族階級の嫁入り道具の一つだった。安産を祈るために産室に飾られ、江戸時代には庶民の間で安産と子どもの健康を祈るものとなり、玩具として定着した。女の子の健やかな成長を祝う雛祭りに飾られるのもうなずける。

雛飾り代わりにこの絵を飾った家庭もあったことだろう。

- 所蔵館

- 江戸東京博物館

- 資料名

- 段飾雛図

- 資料番号

- 90200060

- 小分類

- 版画

- 種別

- 錦絵

- 作者(文書は差出人)

- 溪斎英泉/画

- 発行所(文書は宛先)

- 大黒屋弥助/版

- 年代

- 江戸時代 19世紀

- 員数

- 1枚

- 法量

- 73.7cm x 24.8cm

- 江戸博デジタルアーカイブズ

- https://www.edohakuarchives.jp/detail-4341.html

江戸東京博物館のその他の収蔵品 (159766)

戸田氏共伯爵夫人 極子

中嶋待乳/撮影

江戸東京博物館

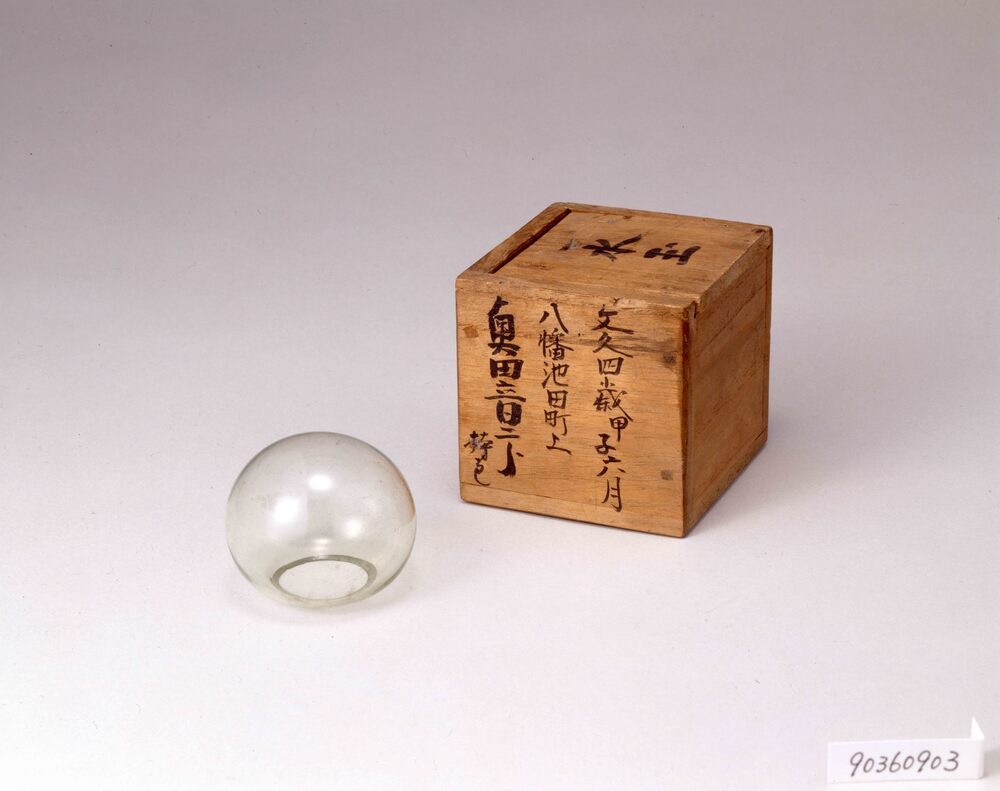

吸い玉

江戸東京博物館

千束とどろきスライド 碑文谷 円融寺 仁王門

小林源次郎/撮影

江戸東京博物館

裁縫用焼鏝

江戸東京博物館

尖光電球 2-M

東京芝浦電気株式会社/製

江戸東京博物館

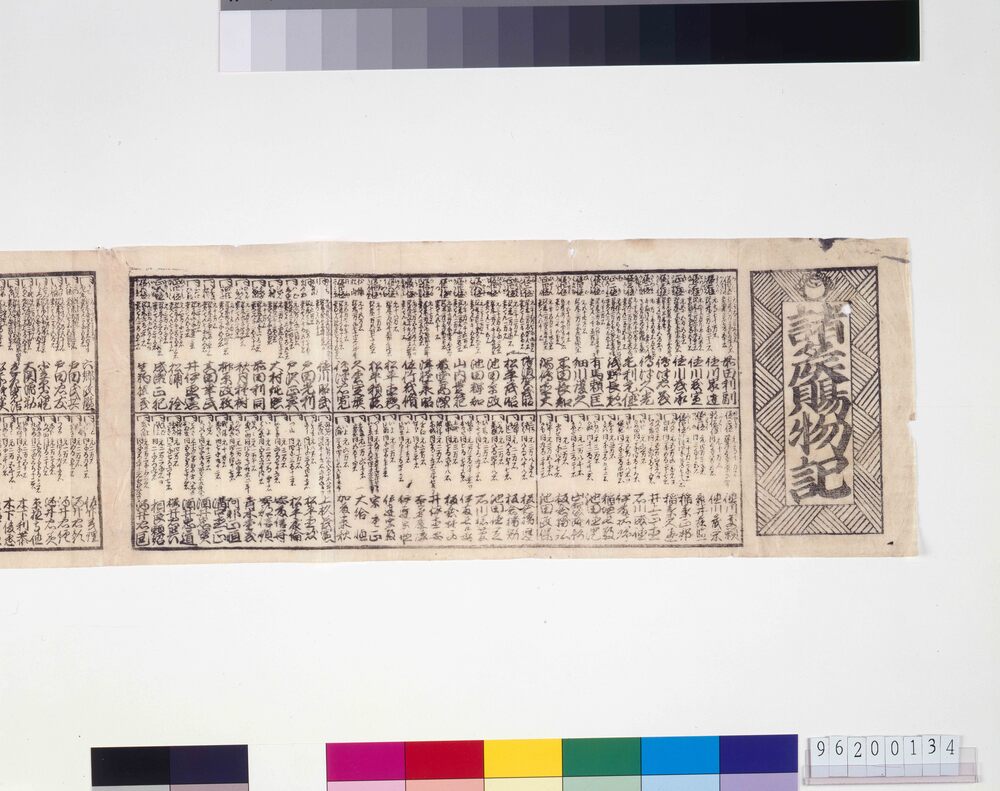

諸侯 賜物記

江戸東京博物館

大坂無尽帳(無尽講につき金5両請取預り)

江戸東京博物館

四書引蒙略図解

[大原武清/著]

江戸東京博物館

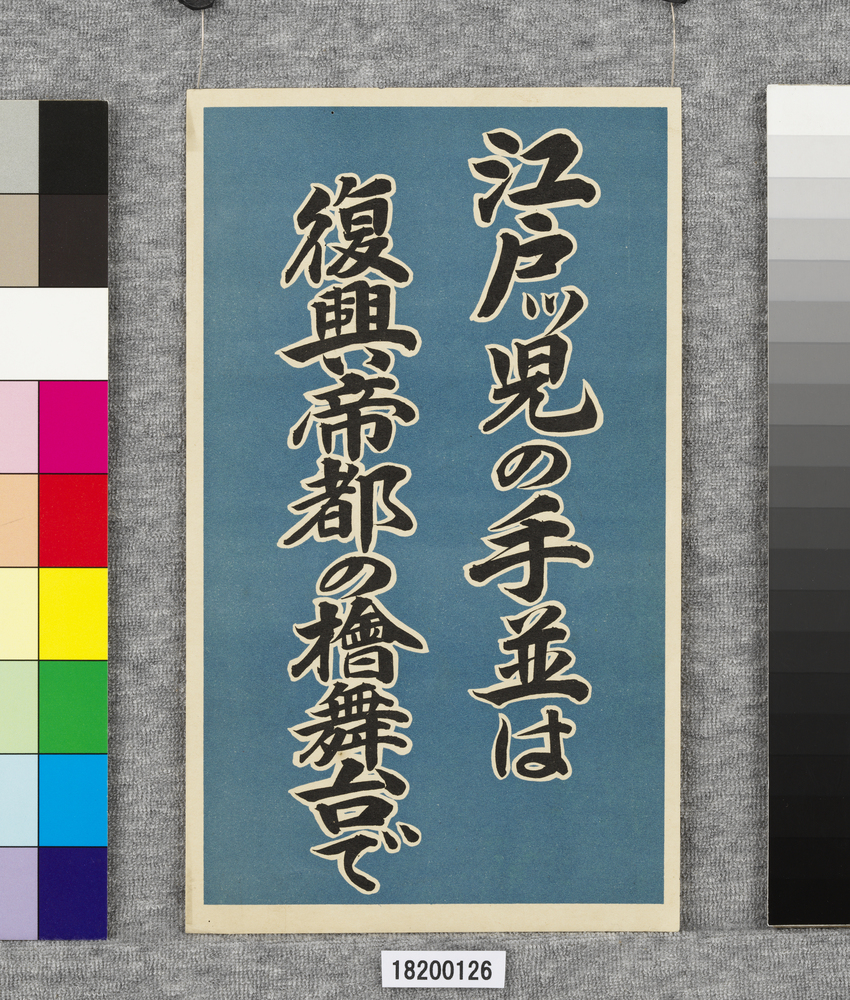

ポスター 江戸ッ児の手並は復興帝都の桧舞台で

江戸東京博物館

オリンピック東京大会入場券の予約受付開始

江戸東京博物館

満員の渡船(佃島渡船関係)

小林源次郎/撮影

江戸東京博物館

小刀

江戸東京博物館

上野公園

江戸東京博物館

報知新聞 夕刊 第10684号

江戸東京博物館

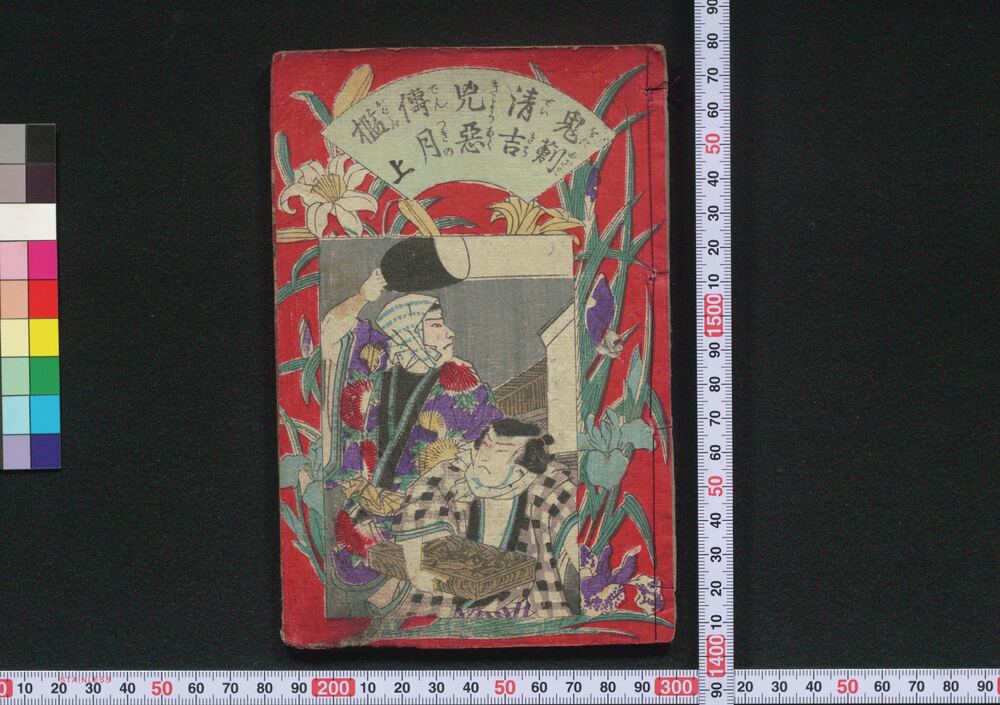

鬼薊清吉兇悪伝月檻

大西庄之助/著 国政/画

江戸東京博物館

続フグとメザシの物語 131

清水崑

江戸東京博物館