桜の下でにぎやかに飲食する花見の風習は、江戸初期より行われているが、当初は貴族や武士らによるものが主流だった。江戸中期になると、桜が飛鳥山や御殿山などにも植えられ、次第に庶民にも広まっていった。写真奥の弁当籠は、野外の行楽や観劇などに携行するもの。手前に写る三段重の弁当箱を中に収めることができる。籠は軽量な竹で編んであり、その外側に黄金色に鈍く輝く金唐革が貼られている。金唐革には、網目のような鱗(うろこ)状の型押しが施され、花のつぼみの図様が配されている。金唐革はオランダ東インド会社を通じて海外より輸入された舶来物。14世紀から18世紀末頃までヨーロッパで製造され、主に壁の内装に使われていたが、日本では煙草入れや小物入れ、調度品などに仕立てられ、お洒落を楽しむ江戸の人々の人気を集めた。

- 所蔵館

- 江戸東京博物館

- 資料名

- 金唐革弁当籠(弁当箱付)

- 資料番号

- 16200159

- 大分類

- 工芸品

- 小分類

- 工芸品その他

- 種別

- 革工

- 年代

- 江戸後期 19世紀

- 員数

- 1合

- 法量

- 19cm x 13.1cm x 8.4cm

- 江戸博デジタルアーカイブズ

- https://www.edohakuarchives.jp/detail-1065.html

江戸東京博物館のその他の収蔵品 (159767)

[諸取書包]

江戸東京博物館

![作品画像:[東京名所]浅草仲見世](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2025/07/519608-L.jpg)

[東京名所]浅草仲見世

江戸東京博物館

紙ヤスリ(G-100)

江戸東京博物館

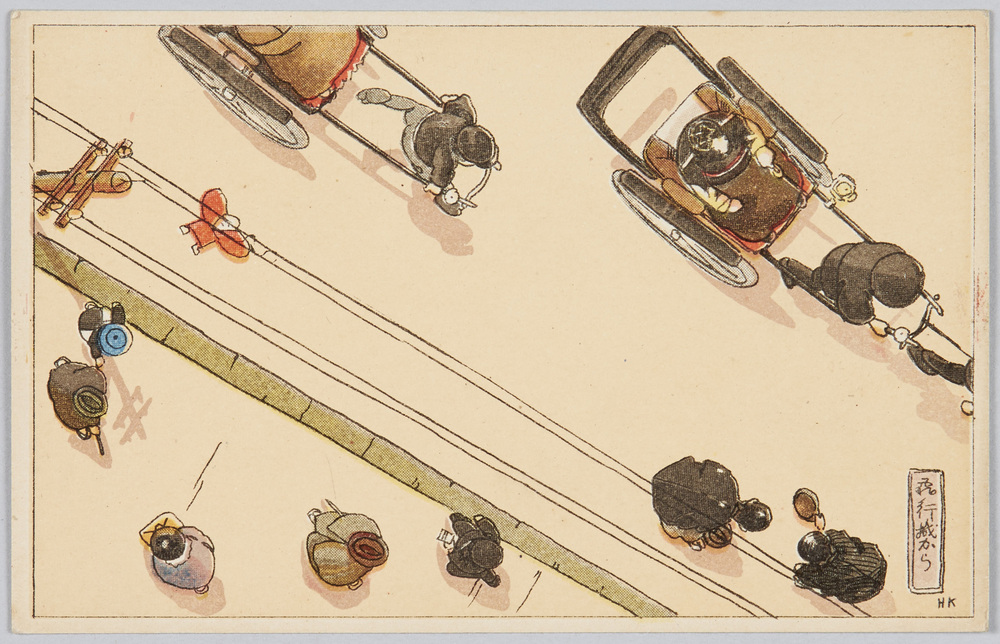

飛行機から

江戸東京博物館

東京名所 帝都丸ノ内東京駅の偉観

浦野銀次郎

江戸東京博物館

(金子受領証)

武射郡金尾村 高宮新五兵衛/作成

江戸東京博物館

劇団民芸 民芸の仲間 第46号

江戸東京博物館

沿線御案内

江戸東京博物館

春日大社 二の鳥居

横山松三郎/撮影

江戸東京博物館

京紅

江戸東京博物館

富士急行記念入場券 富士山遊覧記念

江戸東京博物館

郵便はがき 貮銭

江戸東京博物館

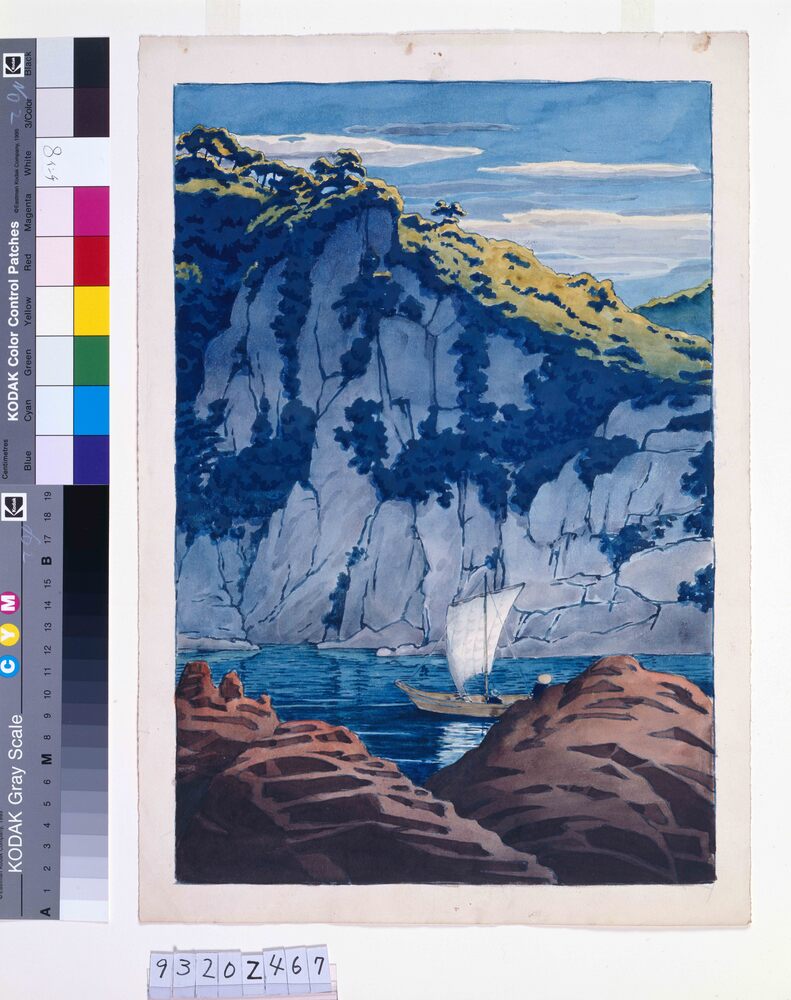

旅みやげ第三集 木曽河蓬莱岩 原画

川瀬巴水/画

江戸東京博物館

刺子半纏

江戸東京博物館

The Illustrated London News 1904年 日本軍の戦場郵便配達員 Japanese field-Postman

江戸東京博物館

郵便葉書

江戸東京博物館