人力車は、和泉要助・鈴木徳次郎・高山幸助の3人が考案し、官許の上1870年(明治3)日本橋で開業したのが始まりという。江戸時代まで庶民の交通手段は徒歩か駕籠に限られていたので、人力車は文明開化を象徴する乗物となった。1896年(明治29)に全国の保有台数が21万台に達したが、この年をピークに人力車は衰退していく。鉄道馬車・自転車などライバルが出現したが、なかでも一番の打撃を与えたのは路面電車。線路が広がるにつれ人力車は減っていった。

- 所蔵館

- 江戸東京博物館

- 資料名

- 人力車

- 資料番号

- 90360001,90360022

- 大分類

- 生活民俗

- 小分類

- 交通商業

- 種別

- 交通運輸

- 年代

- 明治中期 明治25年 1892 19世紀

- 法量

- 183.0cm x 107.0cm x 198.0cm

- 資料群/コレクション名

- 赤木清士コレクション

- 備考

- 90360001 人力車:木製鉄輪・漆塗り・登録番号有り。 90360022 人力車 換え幌 仕様年代:明治30年代 変遷:大阪府八尾市東山本に住む貴族議員久保田家所有のもの。婚礼用具として伝来。

- 江戸博デジタルアーカイブズ

- https://www.edohakuarchives.jp/detail-57010.html

江戸東京博物館のその他の収蔵品 (159767)

飯田山之助宛書簡(江戸表にて飛脚により金子送付の旨通知)

江戸東京博物館

分家契約証

(本家)渋谷亀蔵 (分家)村松久治郎

江戸東京博物館

横須賀鎮守府検閲済写真 本牧 三渓園

永江維章/撮影

江戸東京博物館

農村の子供たち 1

G・フェーレイス/撮影

江戸東京博物館

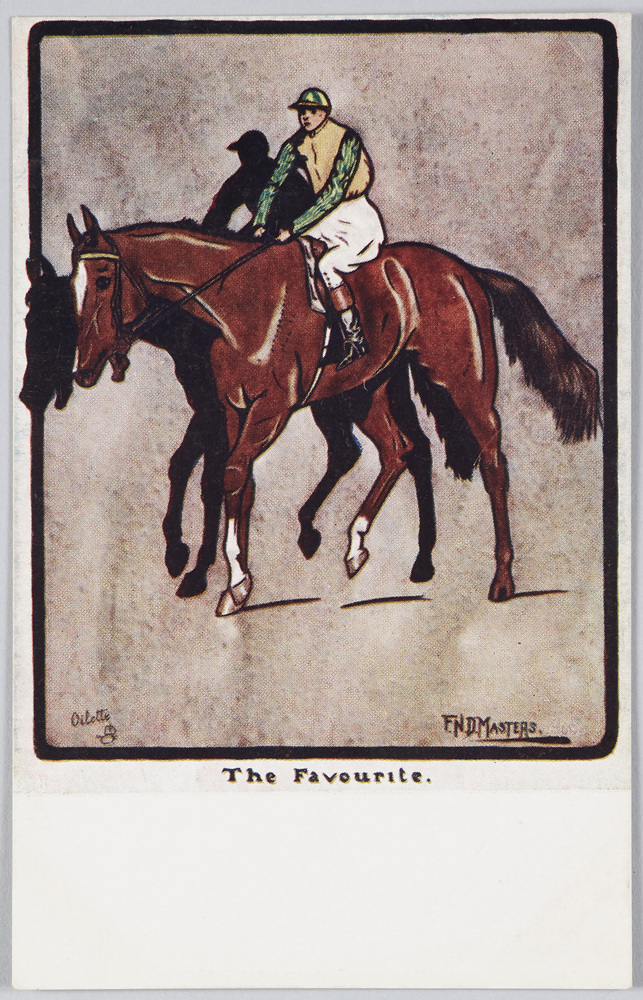

SPORT IMPRESSIONS

江戸東京博物館

東京劇場 昭和24年六月興行

松竹演劇部

江戸東京博物館

実地踏測番地入東京市街全図 附横浜市全図

日下伊兵衛/著

江戸東京博物館

膃肭臍丸

横山薬舗/製

江戸東京博物館

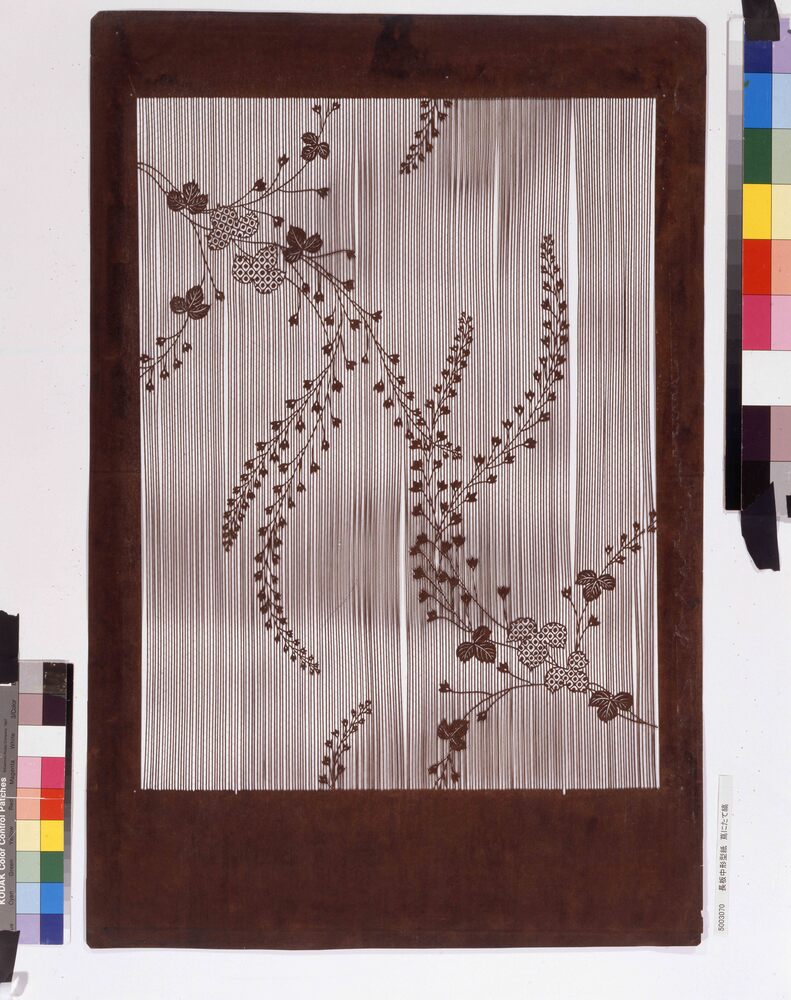

長板中形型紙 蔦にたて縞

江戸東京博物館

出納日記

高木はる

江戸東京博物館

昭和初期政治社会関係写真ニュース

江戸東京博物館

文化財調査写真 藤沢市郷土資料 飼養

永江維章/編輯撮影

江戸東京博物館

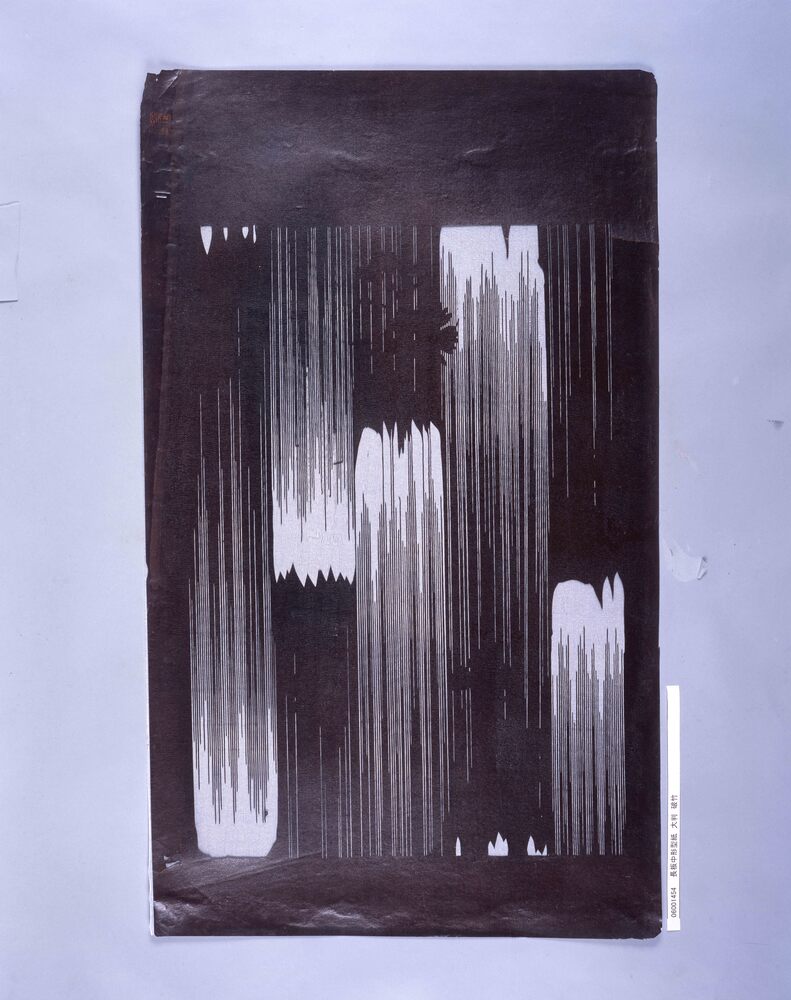

長板中形型紙 大判 破竹

江戸東京博物館

(65)フグとメザシの物語 さし絵

清水崑

江戸東京博物館

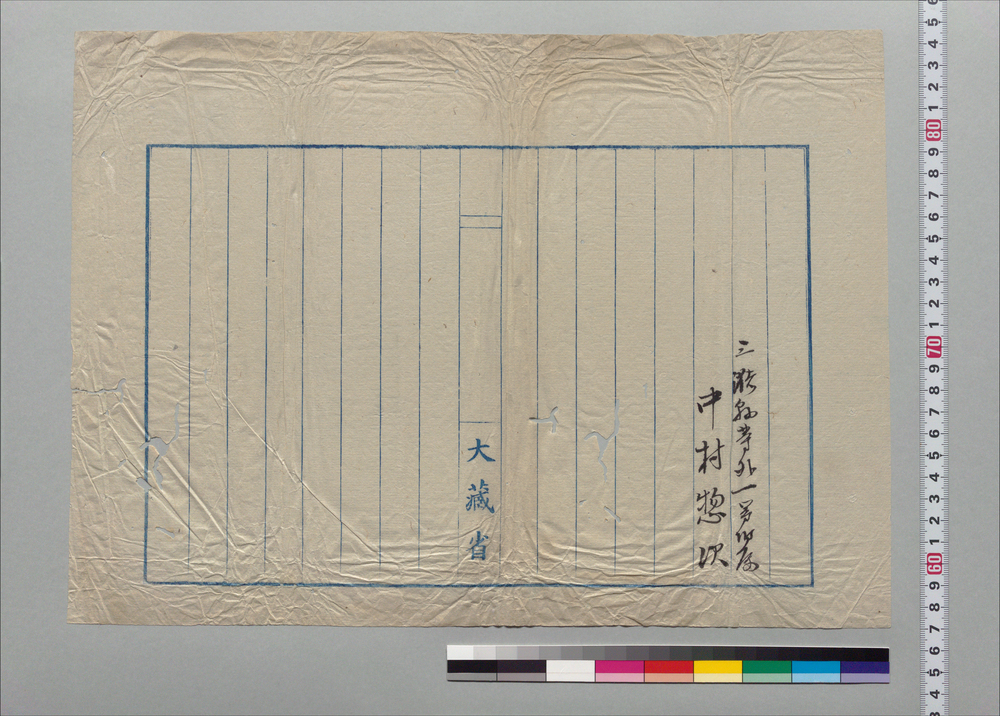

包紙(大蔵省罫紙反故)

江戸東京博物館

戦前風刺漫画 秋郊ナンセンス

細木原青起

江戸東京博物館