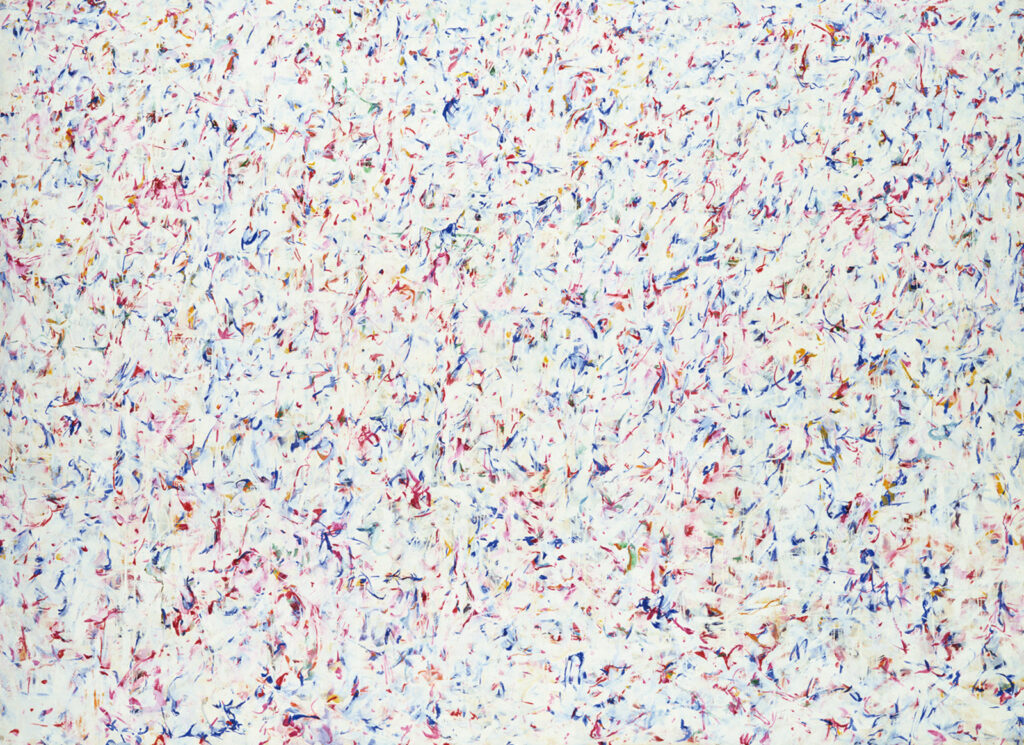

“絵画とは外界に向かって開かれた窓、あるいは世界を映し出す鏡のようなものである”―このような定義を信じて絵を描くことができた時代があった。その頃、画家たちは遠近法という絵画における空間描写の法則に従って、一つの中心点を拠り所にして全ての物を画面に配置していればよかったし、それが絵を描くということそのものだった。戦後世代である宇佐美が何よりもまず問題にしなければならなかったのは、こうした法則がもはやオールマイティではなくなった現代にあって、遠近法にかわる新たな表現方法を模索すること、さらには「絵画」とは何かということであった。本作品はそうした字佐美の追求の出発点とも言えるもので、初の個展を開いた弱冠23歳の時に制作されたものである。しばしば「オールオーバー・ペインティング」とよばれるこの時期の作品は、画面に中心がなく、赤や青のさまざまな色彩のタッチがひしめき合い、その上に白色が画面一杯に散乱しているのが特徴である。この矩形の空間に充満するいいようのない緊張感は、この若い画家が独学で作り出したものである。その後、宇佐美は4種の人型を組み合わせて新たな絵画空間を構築していくが、現在に至るまでその深い思索に裏付けられた真撃な挑戦は続いている。(C.M.)

- 所蔵館

- 東京都現代美術館

- 作品/資料名

- WORK NO.6

- 作者名

- 宇佐美 圭司

- 制作年

- 1963

- 分類

- 絵画

- 材質・技法

- 油彩/カンヴァス

- 寸法

- 134.8×185cm

- 受入区分

- 購入

- 受入年度

- 1987

- 作品/資料番号

- 1975-00-0106-000

- 東京都現代美術館コレクション検索

- https://mot-collection-search.jp/shiryo/108/

東京都現代美術館のその他の収蔵品 (8082)

](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2022/08/13182.jpg)

[小清水漸作品写真集 2](9/74)

小清水 漸

東京都現代美術館

箱の人0028(箱の人シリーズより)

小田 襄

東京都現代美術館

Work C – 86

山田 正亮

東京都現代美術館

《柔かに、還元 Ⅰ》のための作業譜断片(B-12)

中西 夏之

東京都現代美術館

ナムジュン・パイクおよび久保田成子関連資料⑩ パイク・アベ・ビデオ・シンセサイザー関連資料

ナムジュン・パイク/久保田 成子

東京都現代美術館

1-351

野村 和弘

東京都現代美術館

流木と雲

北岡 文雄

東京都現代美術館

](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2022/08/13248.jpg)

[小清水漸作品写真集 3](1/30)

小清水 漸

東京都現代美術館

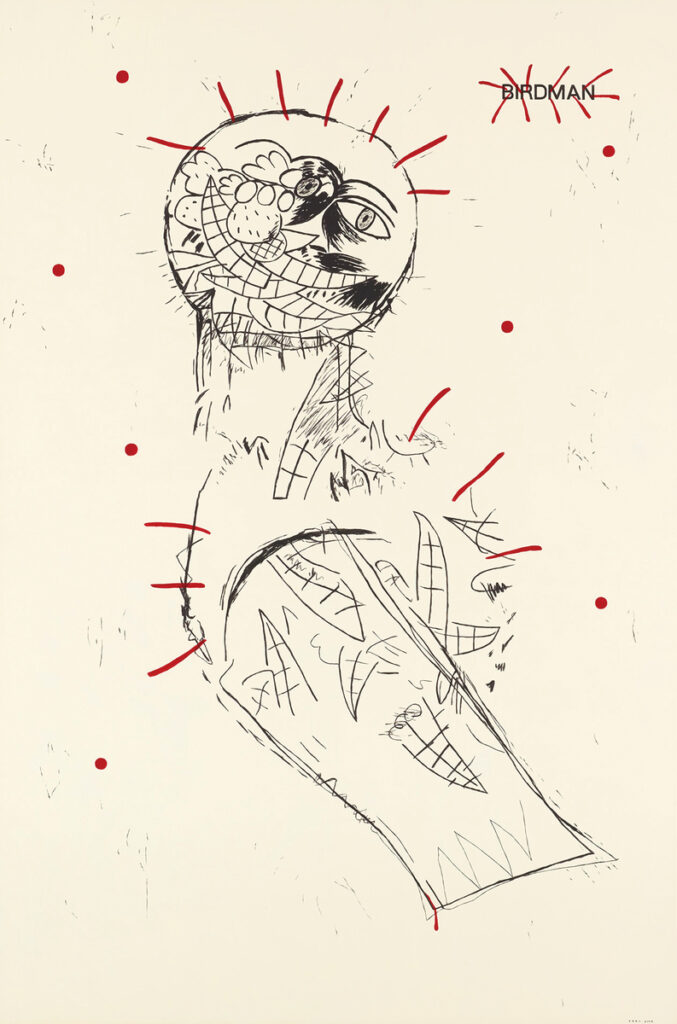

BIRDMAN・テロのデッサン 5

岡本 信治郎

東京都現代美術館

花

エルネスト・ネト

東京都現代美術館

![作品画像:[斎藤義重作品写真集:ファイル 9] 12/45](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2022/08/11976.jpg)

[斎藤義重作品写真集:ファイル 9] 12/45

斎藤 義重

東京都現代美術館

南半球のクリスマス

島袋 道浩

東京都現代美術館

](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/21893.jpg)

[中野淳関連資料:下町スケッチ](36/55)

中野 淳

東京都現代美術館

「APN」(『アサヒグラフ』1953年9月16日号)のための構成

勅使河原 蒼風/大辻 清司

東京都現代美術館

![作品画像:[『オノサト・トシノブ 1979』より]](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2022/08/18659.jpg)

[『オノサト・トシノブ 1979』より]

オノサト トシノブ

東京都現代美術館

![作品画像:「バーラタの捜索隊」[『ラーマーヤナ』二の巻より]](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2022/08/19256.jpg)

「バーラタの捜索隊」[『ラーマーヤナ』二の巻より]

駒井 哲郎

東京都現代美術館