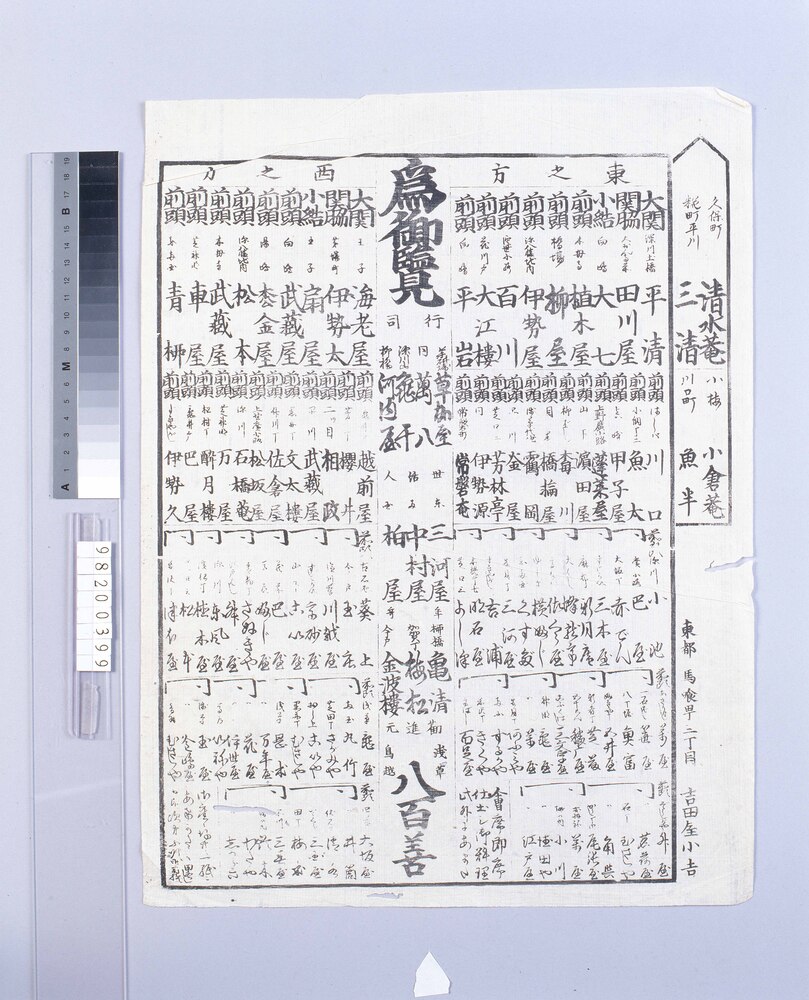

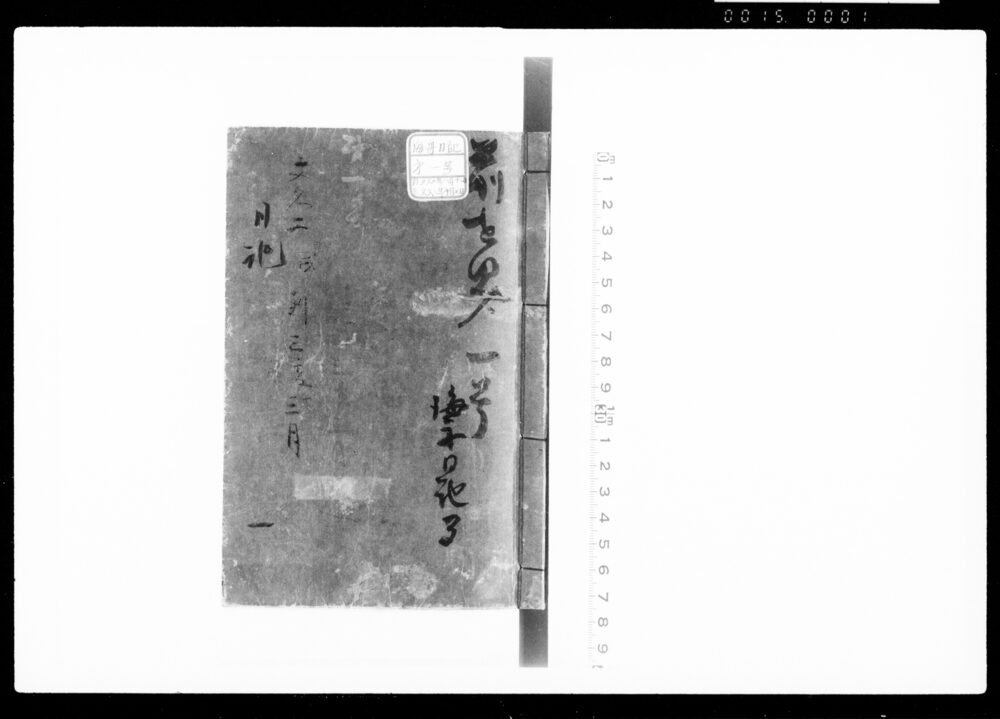

東西に分かれて上から順に大関、関脇……と格付けされた名前が記されているこの紙。相撲好きの方には馴染みのある番付と呼ばれる刷り物であるが、この番付、よく見ると順位付けされているのは「深川土橋 平清(ひらせい)」「浮世小路 百川(ももかわ)」と力士ではなく高級料理屋である。

江戸の町で高級料理屋の文化が花開いたのは文化・文政期(1804~1830)頃からだと考えられている。当時一流とされた店では、客はまず豪華な座敷に通されて、談笑しながら、しばしくつろぐ。そのうち風呂の用意が整ったと店の者から声がかかり、汗を流した後に料理を楽しんだ。

馴染みの客は大店の主人や文人たちが多く、料理屋は食事を楽しむ場だけではなく、文化的な社交場としての一面も持ち合わせるようになった。むろん贅沢なひとときには相応の値段がつき、百川では、一番下の位の膳で1人前約1000文したという。市中のそば屋の相場が1杯16文程度だったことを考えると、百川がいかに高額だったかがよくわかる。

中央の柱に行司や勧進元として連なる店名は、東西の順位付けには入らない、いわゆる別格とされていたものである。そこに配された八百善(やおぜん)は、文人たちとの交流を反映させて料理本を刊行するなど、江戸文化の発信の場でもあった。

- 所蔵館

- 江戸東京博物館

- 資料名

- 江戸割烹番付

- 資料番号

- 98200399

- 大分類

- 印刷物

- 小分類

- 刷物

- 種別

- 見立番付

- 発行所(文書は宛先)

- 吉田屋小吉

- 年代

- 江戸時代 19世紀

- 員数

- 1枚

- 法量

- 47.1cm x 35.3cm

- 江戸博デジタルアーカイブズ

- https://www.edohakuarchives.jp/detail-11922.html

江戸東京博物館のその他の収蔵品 (159764)

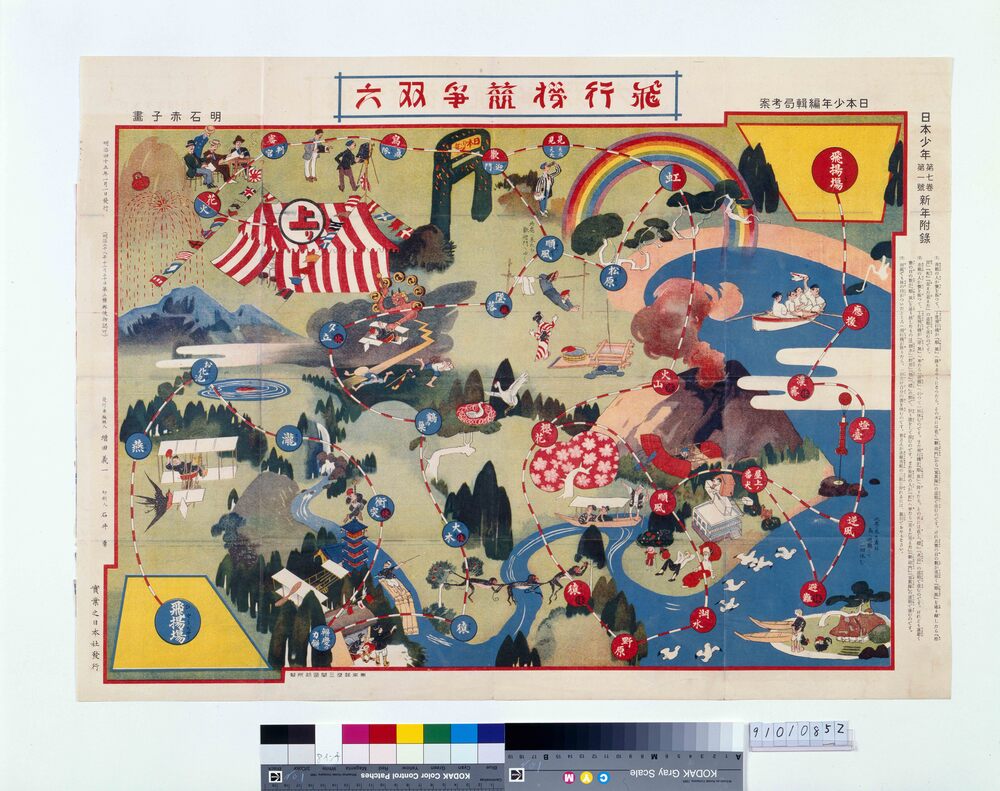

飛行機競争双六

日本少年編集局/考案 明石赤子/画

江戸東京博物館

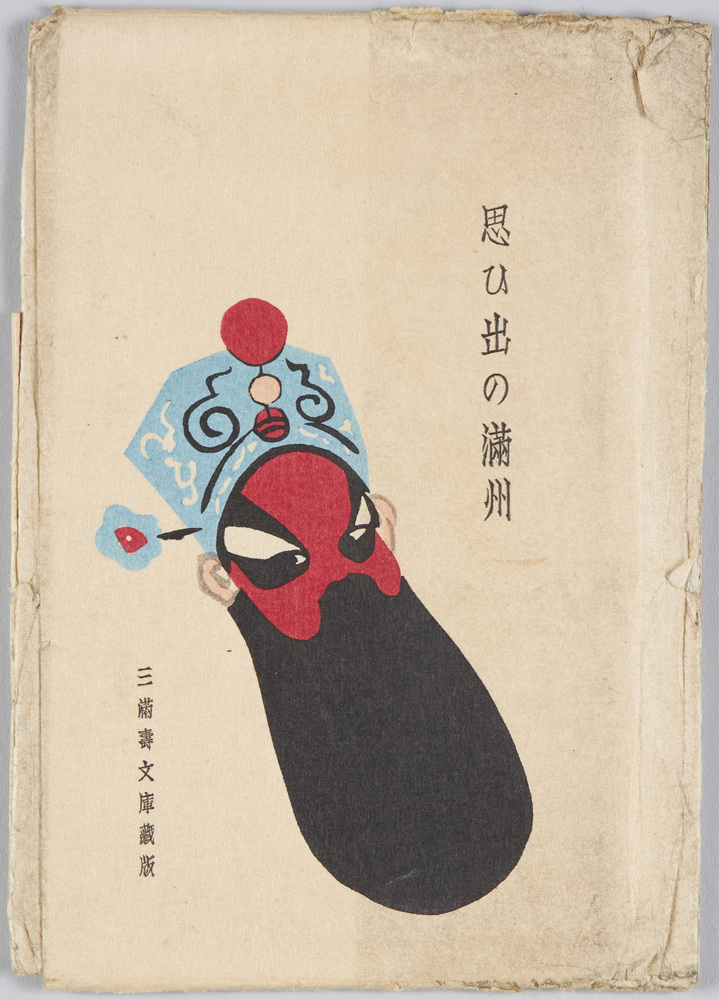

思ひ出の満州

江戸東京博物館

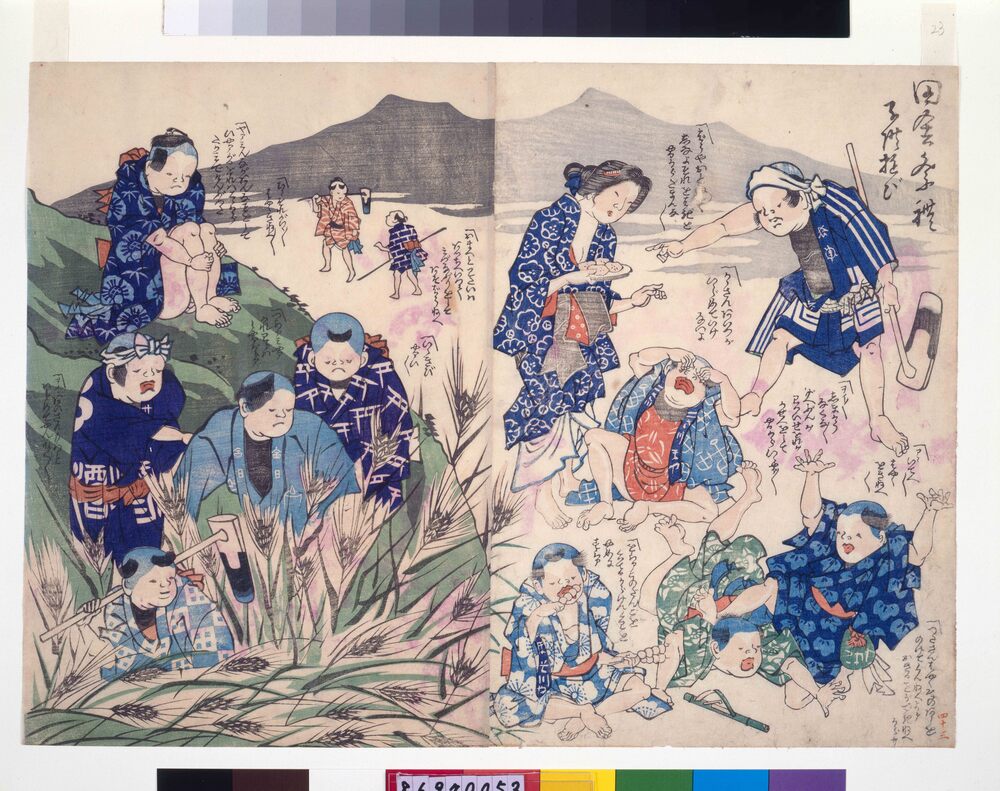

幕末頃子供遊絵 田舎祭礼子供遊び

江戸東京博物館

たばこ空箱(ピ-ス)

日本専売公社/製

江戸東京博物館

東京落語 かっぱの絵「1月」

清水崑

江戸東京博物館

三方

江戸東京博物館

野田町内自動車回数券

江戸東京博物館

印刷物 大阪乗合自動車株式会社株式申込証

江戸東京博物館

永井久一郎(永井荷風の父)像

Tamamura写真館/写

江戸東京博物館

角材(ダボ用)

江戸東京博物館

海舟日記

勝海舟/著

江戸東京博物館

グローブ ランプ部分

江戸東京博物館

土入れ 部分

江戸東京博物館

東京案内パンフレット 「颯爽とハイキング」

東京鉄道局

江戸東京博物館

![作品画像:[井上左太夫尋ねにつき砲術諸打方書付]](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2025/07/686622-L.jpg)

[井上左太夫尋ねにつき砲術諸打方書付]

井上貫流/作成

江戸東京博物館

柳島橋 橋名板(竣工年月日)拓本

江戸東京博物館