戦陣において他者に秀でた武功を立てるためにも、武士たちの武具に対する関心はなみなみならぬものがあった。鑓(やり)や刀剣といった実際に戦闘で使用する武器への気づかいはもちろん、自身の働きを主君に目出たせる工夫にも余念がなかったのである。例えば兜(かぶと)の前部につける風変わりな鍬形(くわがた)などが著名であるが、ほかにもさまざまな工夫をこらしていた。その一つに母衣がある。

母衣とは、古くは鎧(よろい)武者が流れ矢を防ぐために背負った布製の道具である。幅広の布を肩と腰に紐で結んで固定し、馬を走らせ風をはらませてマントのようにして用いた。時代が下ると長大なものとなり、いつしか玉柄杓(たまびしゃく)を逆さにしたような竿つきの骨組み籠(かご)に母衣布をかぶせて、馬を走らせなくても丸くふくらむように工夫がなされた。

母衣を装着した奇抜な姿はたいへん目立ち、戦場では主君の命令を伝える伝令役など特定の者のみに使用が許可されるようになっていった。例えば江戸幕府でも、将軍の御使番(おつかいばん)などにその使用は限られている。

写真は、伝来は不明ながら母衣の実物である。軍記絵巻など絵画資料では、騎馬武者の背中でさながら竿先の大きな風船のように表現されている姿をよく見かける。しかし、実物が現存するケースはきわめて珍しい。

- 所蔵館

- 江戸東京博物館

- 資料名

- 母衣

- 資料番号

- 95202945

- 大分類

- 生活民俗

- 小分類

- 軍事

- 種別

- 甲冑類

- 年代

- 江戸時代 17~18世紀

- 員数

- 1領

- 法量

- 65cm x 54cm x 40cm

- 江戸博デジタルアーカイブズ

- https://www.edohakuarchives.jp/detail-11109.html

江戸東京博物館のその他の収蔵品 (159767)

路上の人々

G・フェーレイス/撮影

江戸東京博物館

絵葉書アルバム

江戸東京博物館

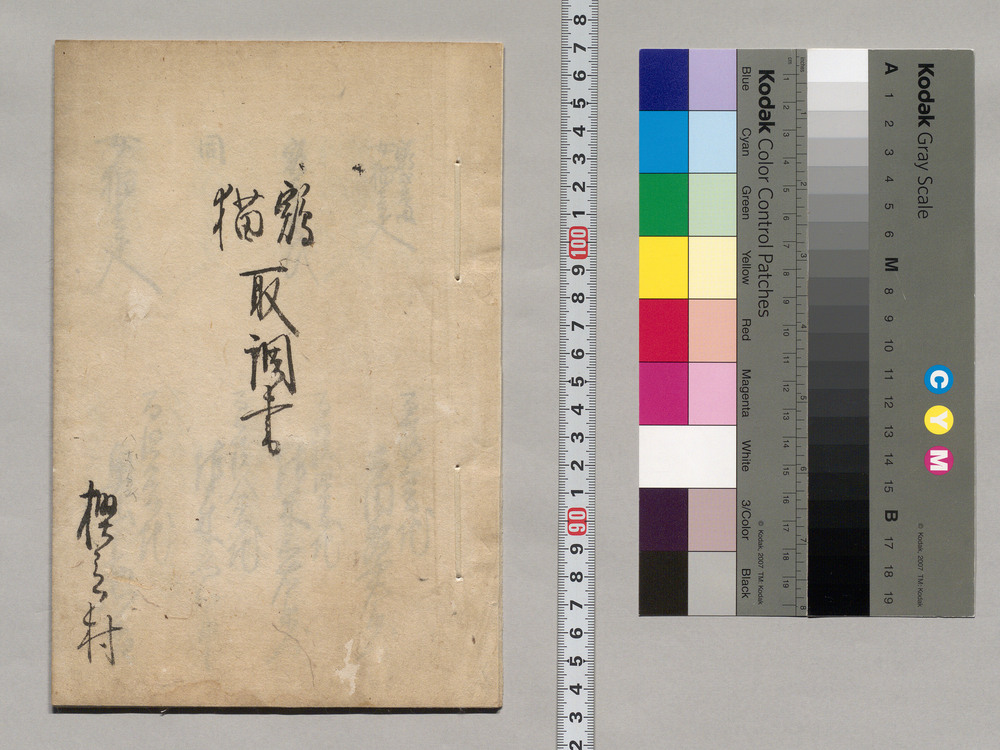

猫鶴取調書

樫立村副戸長大沢久平

江戸東京博物館

新絵本太閤記 第四回[切腹]

清水崑

江戸東京博物館

続江戸砂子

菊岡沾凉/著

江戸東京博物館

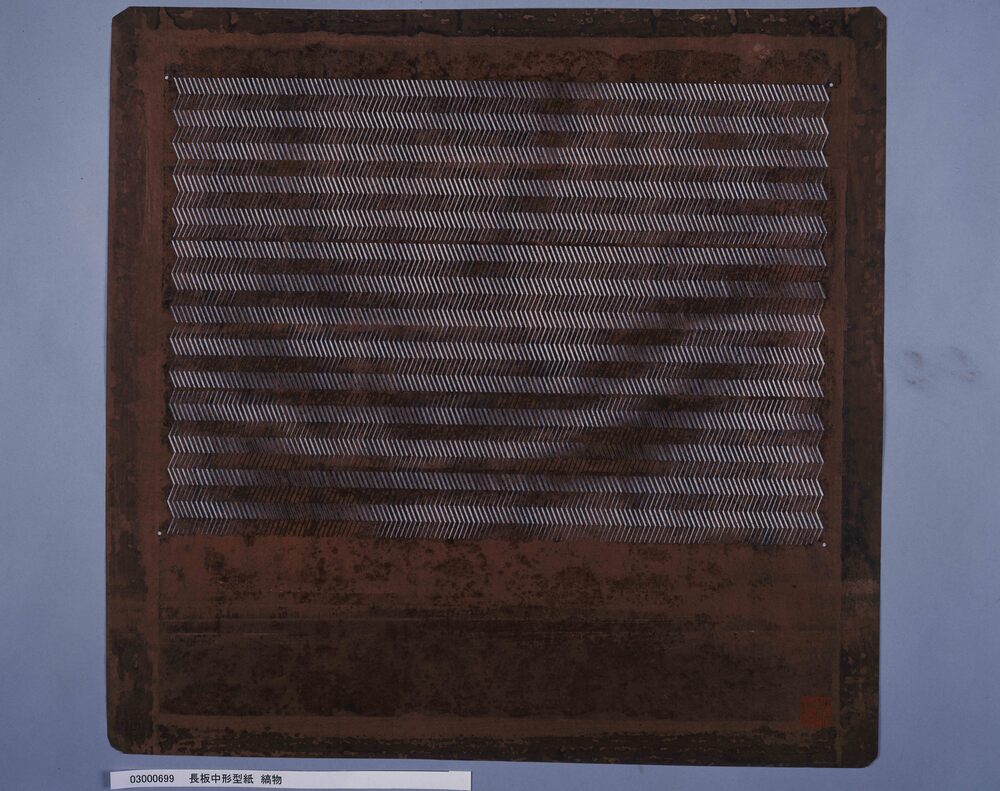

長板中形型紙 縞物

江戸東京博物館

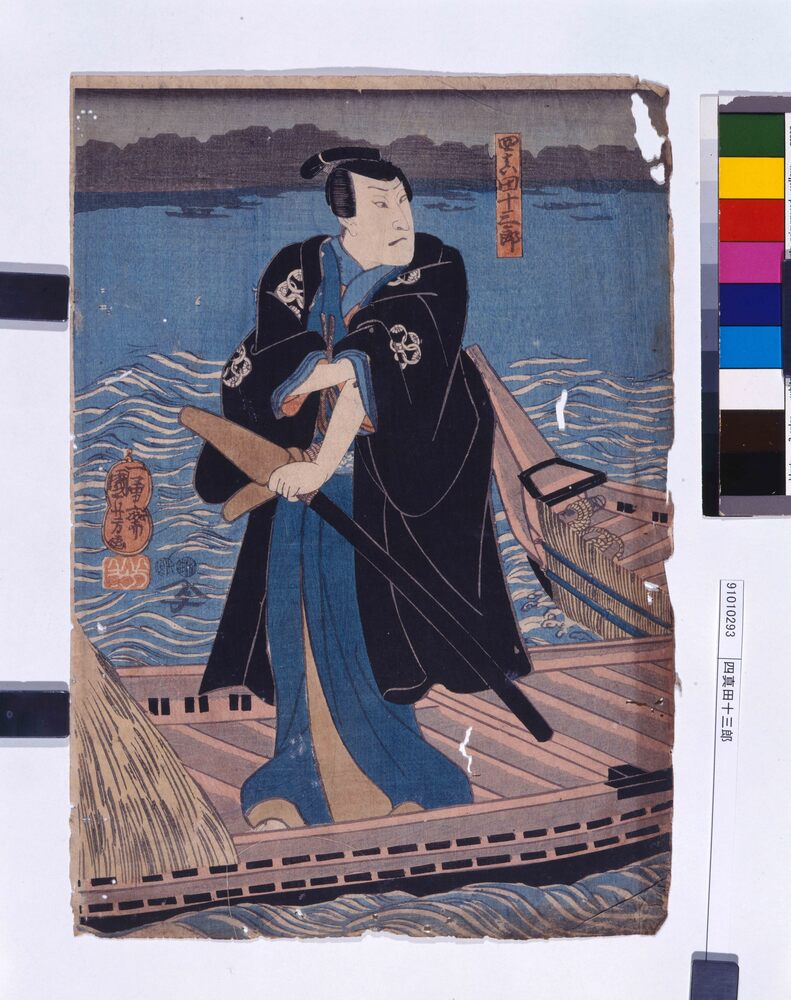

四真田十三郎

歌川国芳/画

江戸東京博物館

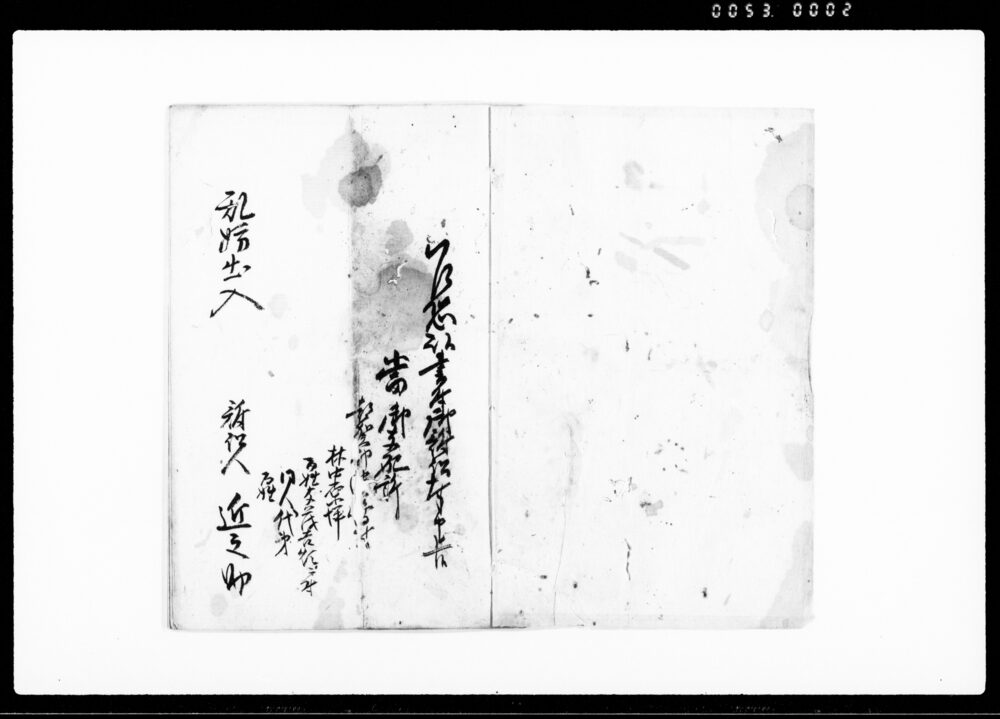

乱妨一件御願書

都賀郡沖ノ嶋村 近之助/他作成

江戸東京博物館

集団疎開学童の絵 玉置先生

石橋弥生

江戸東京博物館

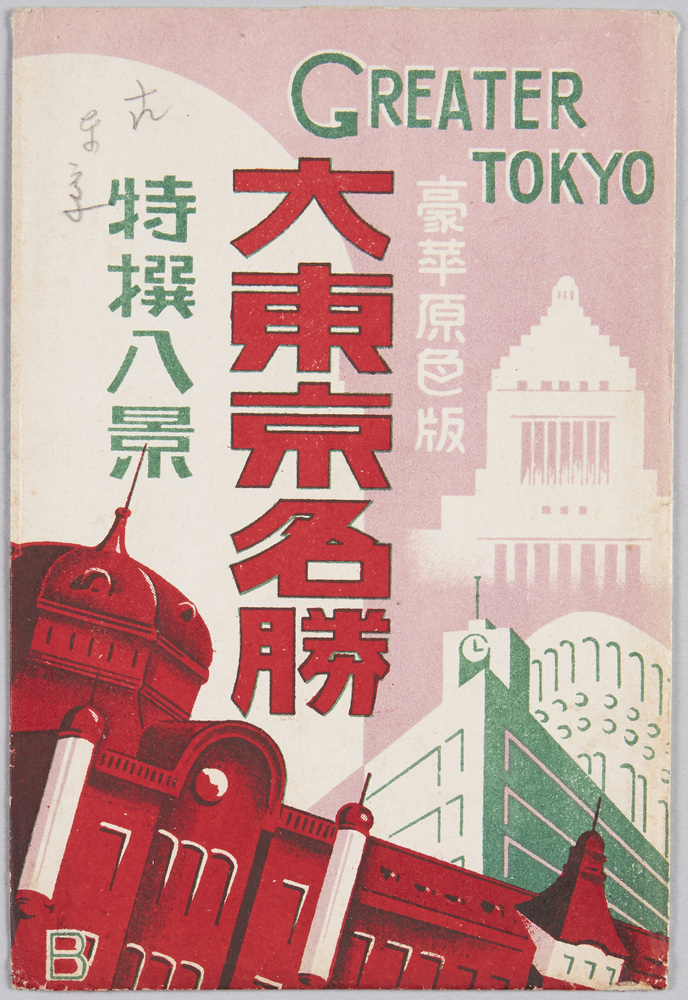

大東京名勝特選八景 袋

江戸東京博物館

文化財調査写真 藤原範茂墓

永江維章/編輯撮影

江戸東京博物館

日本赤十字社 東京支部 年醵金 領収書

日本赤十字社 東京支部 南葛飾郡委員長 武市啓

江戸東京博物館

吊りランプ

江戸東京博物館

拾圓札(兌換券)

大日本帝国政府内閣印刷局/製造

江戸東京博物館

西村酔夢あて書簡 「三千年」原稿の受渡しと稿料について

江見水蔭

江戸東京博物館

文化財調査写真 大日如来

永江維章/編輯撮影

江戸東京博物館