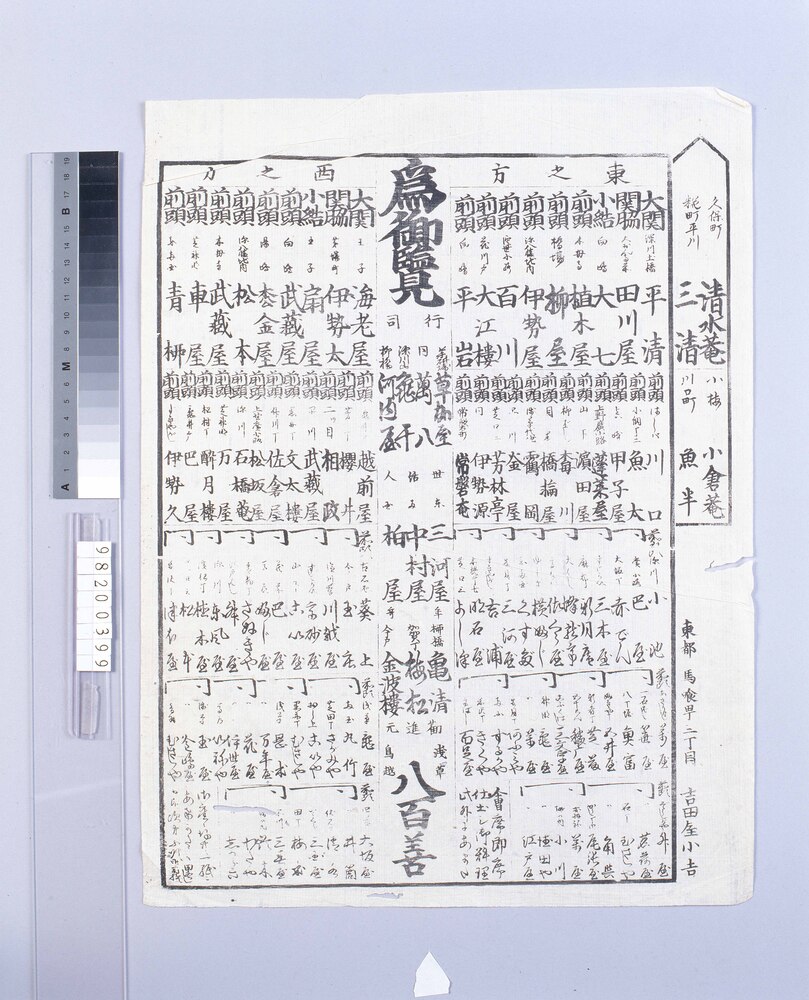

東西に分かれて上から順に大関、関脇……と格付けされた名前が記されているこの紙。相撲好きの方には馴染みのある番付と呼ばれる刷り物であるが、この番付、よく見ると順位付けされているのは「深川土橋 平清(ひらせい)」「浮世小路 百川(ももかわ)」と力士ではなく高級料理屋である。

江戸の町で高級料理屋の文化が花開いたのは文化・文政期(1804~1830)頃からだと考えられている。当時一流とされた店では、客はまず豪華な座敷に通されて、談笑しながら、しばしくつろぐ。そのうち風呂の用意が整ったと店の者から声がかかり、汗を流した後に料理を楽しんだ。

馴染みの客は大店の主人や文人たちが多く、料理屋は食事を楽しむ場だけではなく、文化的な社交場としての一面も持ち合わせるようになった。むろん贅沢なひとときには相応の値段がつき、百川では、一番下の位の膳で1人前約1000文したという。市中のそば屋の相場が1杯16文程度だったことを考えると、百川がいかに高額だったかがよくわかる。

中央の柱に行司や勧進元として連なる店名は、東西の順位付けには入らない、いわゆる別格とされていたものである。そこに配された八百善(やおぜん)は、文人たちとの交流を反映させて料理本を刊行するなど、江戸文化の発信の場でもあった。

- 所蔵館

- 江戸東京博物館

- 資料名

- 江戸割烹番付

- 資料番号

- 98200399

- 大分類

- 印刷物

- 小分類

- 刷物

- 種別

- 見立番付

- 発行所(文書は宛先)

- 吉田屋小吉

- 年代

- 江戸時代 19世紀

- 員数

- 1枚

- 法量

- 47.1cm x 35.3cm

- 江戸博デジタルアーカイブズ

- https://www.edohakuarchives.jp/detail-11922.html

江戸東京博物館のその他の収蔵品 (159767)

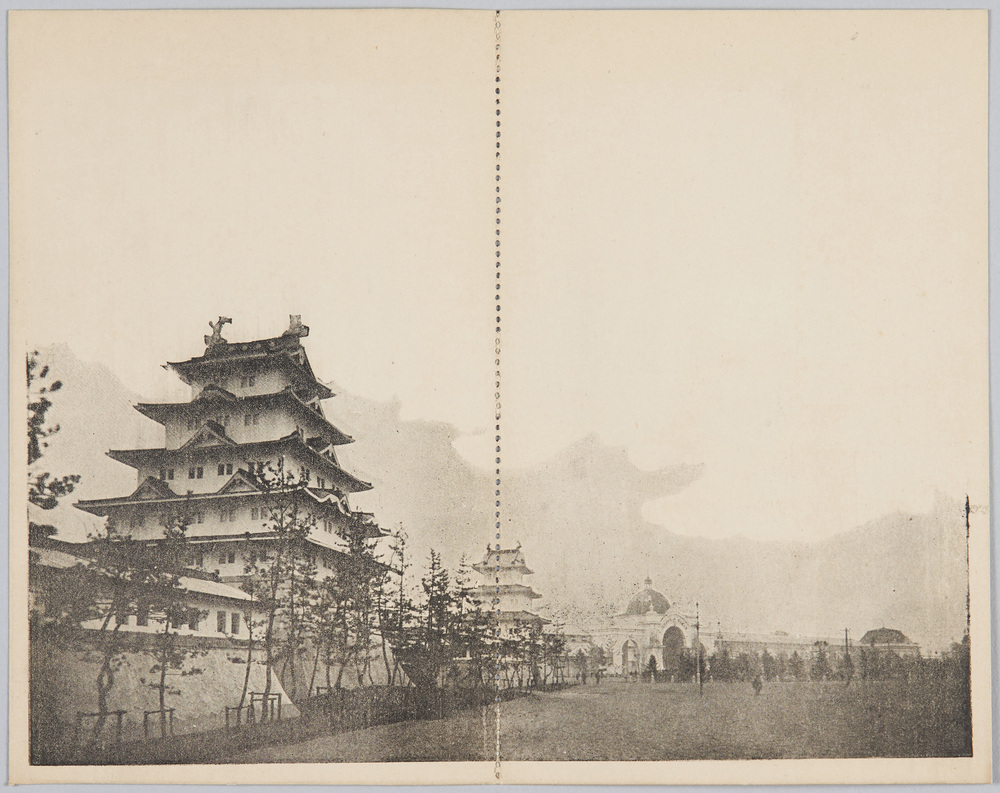

第五回内国勧業博覧会会場

江戸東京博物館

商品包装紙 浅草仲見世 小町屋本店 櫛・簪

小町屋本店/製作

江戸東京博物館

仕掛けまき

江戸東京博物館

京成橋 橋名板拓本

江戸東京博物館

陶製洗面器

江戸東京博物館

たばこ ひびき 包装紙

日本専売公社/製

江戸東京博物館

[山辺郡上貝塚村菅原神社境内図面書上断簡]

江戸東京博物館

冬物肌着

江戸東京博物館

時宗総本山 遊行寺参拝記念絵はがき 袋

江戸東京博物館

武蔵国都筑郡大場村富士講関係資料 山真扶桑教必要之文

白井誠#/作成

江戸東京博物館

刑務所スケッチ 靴工場(新潮12月号)

清水崑

江戸東京博物館

新聞切り抜き 東京沿線ものがたり 西荻窪駅付近38

江戸東京博物館

議会開設八十年記念 乗車券一式

江戸東京博物館

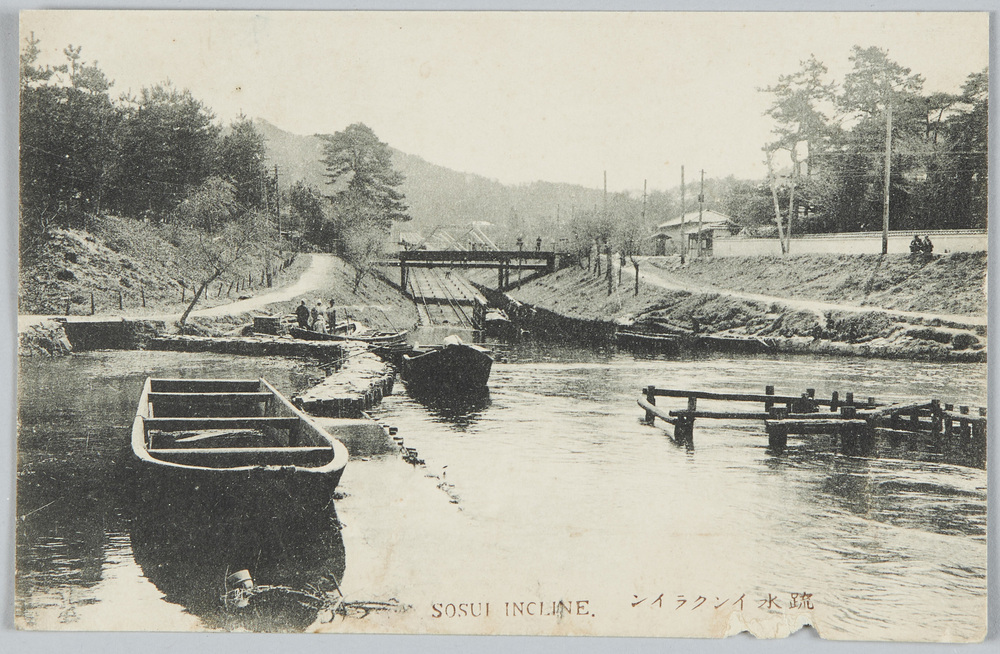

疏水インクライン SOSUI INCLINE

江戸東京博物館

蒸気釜のふたのネジ

江戸東京博物館

専売特許ベニア製組立「ダンス・フローア」広告

江戸東京博物館