亜鈴(アレイ)というと、今では鉄のものや水を入れて使用するものが一般的だが、明治時代は写真のような木製のものが広く使用された。亜鈴は、明治になって欧米の体育教育の器具として入ってきたものだった。

維新後、国家や社会のあらゆる面で新制度が採用されたが、教育においても欧米の知識の移入が盛んに行われた。その結果、知識の吸収を偏重するばかりが盛んになっている、と文部省では問題視し、体育の必要性が唱えられた。

しかし、どのような体操を採用するかは決まっておらず、明治9年(1876年)に米国を視察した田中不二麿(たなか ふじまろ)・文部大輔により招かれたリーランドが、明治11年に体操伝習所で指導するようになり、はじめて「軽体操」が採用された。陸上競技などの「重体操」に対して、「軽体操」は、健全な生活を送れる身体の育成を目的とした簡易な器具を使用する体操で、そこで使われたのが木製亜鈴だった。

木製亜鈴を使った体操を亜鈴体操と言った。この体操は二個の亜鈴をそれぞれ両手にもち、前や左右に伸ばしたり、回したりするものだったので、運動場がなかったり、狭かったりした当時の学校では具合のよいものであった。

- 所蔵館

- 江戸東京博物館

- 資料名

- 木製亜鈴

- 資料番号

- 90207568-90207569

- 大分類

- 生活民俗

- 小分類

- 社会生活

- 種別

- 教育

- 年代

- 明治期 19世紀

- 員数

- 1対

- 法量

- 21.0cm x 5.8cm

- 江戸博デジタルアーカイブズ

- https://www.edohakuarchives.jp/detail-5017.html

江戸東京博物館のその他の収蔵品 (159767)

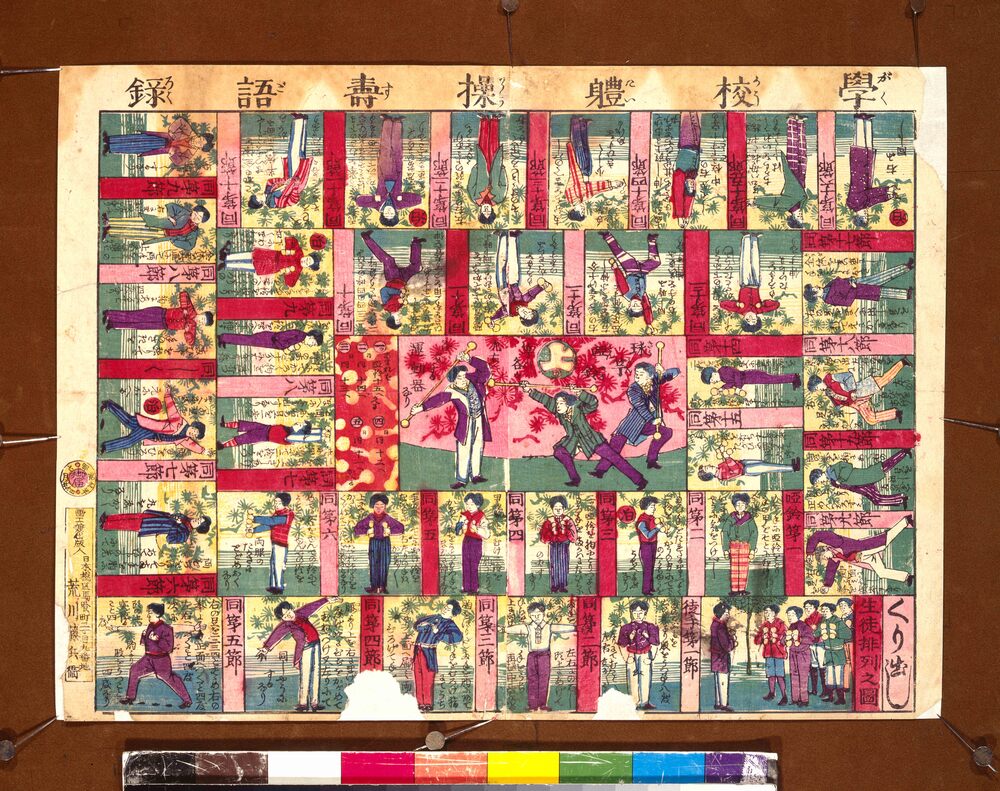

学校体操寿語録

荒川藤兵衛/画

江戸東京博物館

衣料切符(乙)

江戸東京博物館

クッキー型(星)

江戸東京博物館

昭和五年四月興行新築落成初開場パンフレット

江戸東京博物館

井の頭スライド 井の頭水源井

小林源次郎/撮影

江戸東京博物館

相州 大山ケーブルカー

江戸東京博物館

日本赤十字社北海道支部 社員年醵金領収證

日本赤十字社北海道支部/作成

江戸東京博物館

ビクター ポータブル蓄音器 懸賞写真競技

江戸東京博物館

月々計算書

渡辺仲蔵/作成

江戸東京博物館

新歌舞伎座 昭和6年1月興行筋書 新派大合同初春興行

藤田篤/編

江戸東京博物館

護符 四國空海

江戸東京博物館

乍恐以書付奉願上候

香取郡川上村名主 七郎兵衛/他10名作成

江戸東京博物館

[食器収納木箱]

江戸東京博物館

Japanese Women Carrying Huge Bundles of Hay, Yokohama. 636

江戸東京博物館

(御用留)

江戸東京博物館

三味線文化譜 はうた集 第9編

四世杵家弥七/編

江戸東京博物館